◇少し長い序章その2◇

~ぼくたちの学級の取り組み~

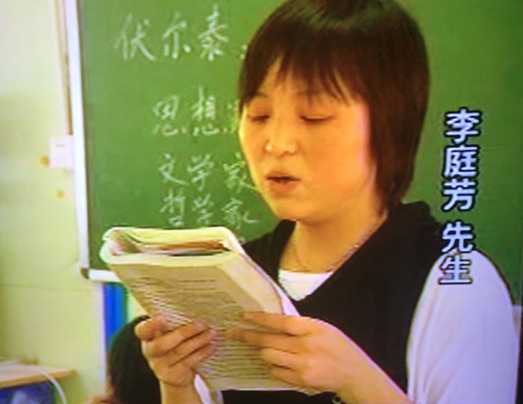

「李先生と30人の子どもたち」の番組を見た、ぼくの教え子たち(上越市立針小学校、当時5年生)は、「自分たちに何ができるのか」を話し合いました。

その結果、

・育てているお米をより価値あるものに育てて、収益を得て、その収益を義捐金に当てる。

・前を向いて生きて行けるようなお手紙を添える。

この2つに決まりました。

~お米の価値を高めるために~

春から「あいがも農法」で米作りを行っていました。

田んぼに放たれたあいがもが、雑草や害虫を食べてくれることで化学肥料や除草剤、殺虫剤を使わない米作りができます。

あいがも農法を継続するために、あいがもたちの健康管理などをより一層きちんとやることにしました。

「こしひかり」「こしいぶき」「古代米(紫米)」「こがねもち」「香り米」の5種類のお米を育てました。

新潟県の農家は、ほとんど「こしひかり」なので珍しいお米には、価値が高まるのではないかと考えました。

田植え、稲刈りなど手作業です。

機械を使わないことで、燃料費などのコストがかからないのではないかと考えました。

稲刈り後の乾燥も天日乾燥です。

「天日干し米」は、味がよく、価値が高まるのではないかと考えました。

~お米の販売~

丹精込めたお米を文化祭などで販売しました。

「あいがも農法」、「無農薬・有機栽培」、「手作り」、「天日干し米」などの付加価値効果もあり、即完売の人気商品でした。

子どもたちは、李先生たちに贈るお金が増えて大喜びです。

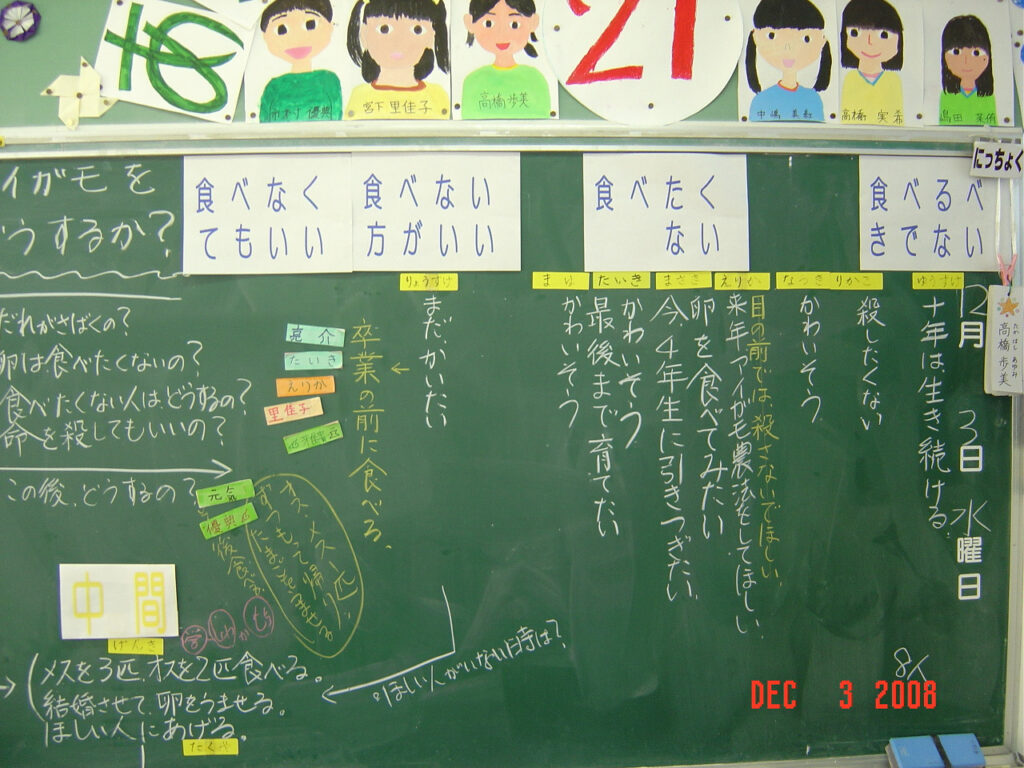

~あいがもをどうするか?~

半年間お米作りのお手伝いをしてくれた、あいがもたちをどうするか、真剣に考えました。

いろいろ、話し合った結果、あいがものために「食べる」という選択をしました。

(肉になる時には、みんな号泣していました)

~収穫感謝祭の開催~

1年間の米作りの様子です。

収穫感謝祭への参加者へ知ってもらうために作りました。

作業に協力してくださった方々への感謝の気持ちを表す「収穫感謝祭」の準備です。

メニューは、「5種類のお米のあいがもカレー」です。

収穫感謝祭の時にも、教え子たちは、参加者に、李先生たちの義捐金のお願いをしていました。

5種類のお米の食べ比べができて、参加者も大喜びです。

あいがもは、カレーの肉として使用しています。

あいがもの肉も予想外?に美味しく好評でした。

参加者は、ただ単なるカレーライスではないので、財布が緩みがちです。

この感謝祭でも、義捐金をかなり集めたようです。

~李先生と30人の生徒たちへのお手紙作成~

感謝祭が終わり、収益金がある程度確定した後、教え子たちは、李先生たちにお手紙を書いたり、お金を送る手段を考えたりしました。

さらに、お手紙を先に書き終えた子から、誰が言い出したか分からないうちに千羽鶴を作り出しました。

李先生たちに贈る作文には、李先生や30人の子どもたちへの励ましの言葉はもちろんですが、お米作りの苦労話なども書いてあり、ほほえましく思いました。

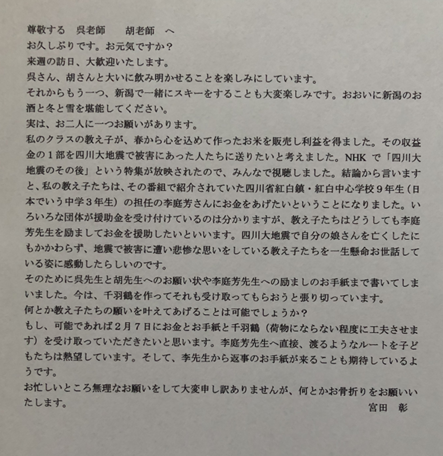

~教え子の真心を確実に届けるために~

教え子たちは、中国に送る手段も考えていたようですが、教え子たちが一生懸命、手に入れた、お金ですから、担任のぼくが確実に届けられる方法を模索しました。

運よく、ぼくが仲良くしてもらっている中国の友人が、近々、新潟を訪ねることになっていました。

なぜ、ぼくに中国人の友だちがいるのかは、また後日、このブログで紹介する機会があると思います。

中国の友人に下記のような依頼文を書き、お願いをしました。

さて、教え子たちの真心であるお金、お手紙、千羽鶴は、無事、中国・四川省の李先生たちのもとに届くのでしょうか?

(第2話、終わりです)

(第3話、「真心が届いていた!」です)