シリーズ14:四川・成都編、スタートです。

◇少し長い序章その1◇

~四川大地震について~

2008年5月12日、14時28分、中国・四川省を震源地とする大地震が起こりました。

・マグニチュード7.9、

・死者、約7万人

・負傷者、約37万人

・行方不明者、約1万8千人

・地震による避難民、約1515万人

・累計被災民、約4616万人

に上る大災害でした。

415万棟もの家屋が、地震によって倒壊しました。

なかでも、学校校舎の倒壊が多く、6900棟の校舎が倒壊してしまいました。

14時28分という授業時間中の大地震だったこともあり、校舎の倒壊によって、生徒や教職員の被害が全体の2割にも上ったと言われています。

児童・生徒の死者は、1万9千人にも上ります。

当時、学校建築の耐震基準の甘さと手抜き工事への疑念が指摘されていました。

~ぼくの学級での取り組み~

2008年当時、ぼくは、新潟県内の上越市立の小学校の教員をしていました。

学校や児童会での取り組みとして義捐金の協力等に努めていました。

でも、学級としても独自で、何かできないかと考えていた時、NHKの「世界のドキュメンタリー」という四川大地震のことを特集した番組に出合いました。

「李先生と30人の子どもたち」というタイトルです。

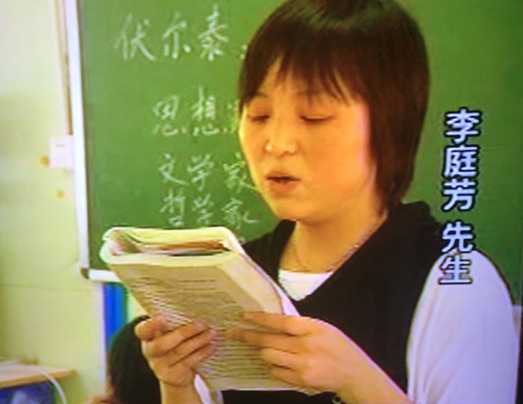

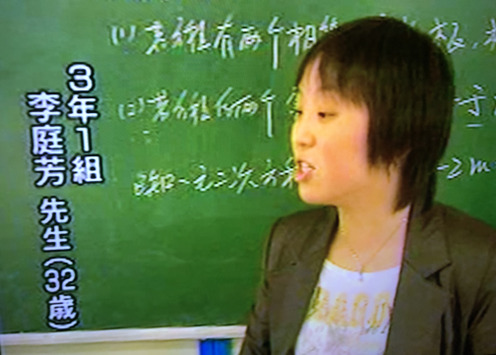

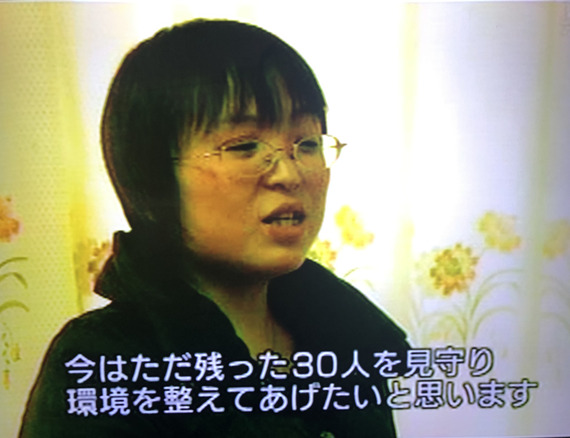

李先生です。

李先生は、四川省の紅白鎮(こうはくちん)という村にある紅白中心学に勤めていました。

5月12日、突然の大地震に襲われます。

李先生の学校は、四川省の中でも、最も震源地に近い学校です。

李先生は、地震当時、中学3年生の担任でした。

必死の救助活動や救命活動にもかかわらず、7人の教え子が命を落としてしまいます。

他にもたくさんの教え子が大きなけがを負ってしまいます。

また、家屋の倒壊などで住む場所を失い、転校せざるを得ない子どもたちもたくさん出ました。

その結果、大地震の前には47人いた子どもたちが、30人にまで減ってしまいました。

亡くなった教え子の一人張さんです。

学校の裏山にある共同墓地に葬られた教え子たちのお墓です。

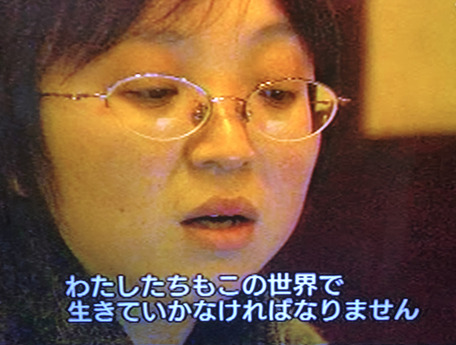

李先生ばかりでなく、残された子どもたちの精神的なダメージは、想像を絶する大きさです。

・自ら大けがをした子

・けがや精神的なショックが原因で障害や後遺症が残った子

・同級生が助けを叫ぶのに助けてあげられなかった自分の無力さを悔やむ子

・同級生が命を落としていくのを目の当たりにした子

・父母兄弟姉妹親友など近しい人と死に別れてしまった子

などなど、心身に大きなダメージを負った子がほとんどです。

亡くなってしまった同級生や肉親のことを考えて、李先生も生存した30人の子どもたちもなかなか、前を向いて強く生きていくことができませんでした。

李先生は、そんな30人を見て言います。

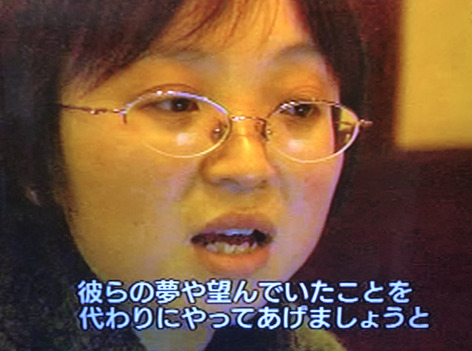

「亡くなった人たちは、今のみんなの様子を見てどう思うでしょうか?

命ある限り強く生きて、亡くなった彼ら彼女らの分まで望みをかなえてあげましょう」

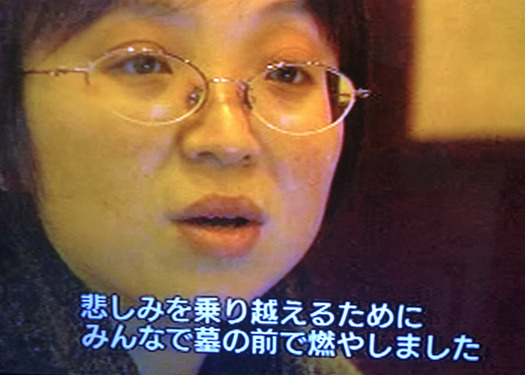

そして、李先生は、30人の子どもたちに、亡くなった子どもたちへのお手紙を書かせ、お墓の前で燃やしたのです。

いつまでも、めそめそせず、前を向いて、歩むための荒療治です。

実は、李先生自身も一人娘の「心語」ちゃんを地震で亡くしていたのです。

でも、残された30人の前では決して弱音を吐かず、涙を見せずに努めていました。

李先生自身も前を向いて、強く生きていく必要があったのです。

その荒療治は、李先生のためにも、何かをしなければならないきっかけとなりました。

~ぼくたちの学級の取り組み~

番組を見て、深く感銘を受けたぼくの教え子たち(上越市立針小学校、当時5年生)は、「自分たちに何ができるのか」を何度も何度も話し合いました。

その結果、

・育てているお米をより価値あるものに育てて、収益を得て、その収益を義捐金に当てる。

・前を向いて生きて行けるようなお手紙を添える。

この2つに決まりました。

それらの取り組みについては、次回、ご紹介します。

さて、李先生たちに、この子たちの思いは届くのでしょうか?

(第1話、終わりです)

(第2話は、「届くか?ぼくたちの真心!」です)