DAY7:2022年9月12日(月)その1

~「維新の門」から「龍馬脱藩の地」へ~

昨日は、「維新の門」で、地元のガイドさんの、非常に有益なお話が聞けて、大変ありがたい経験をしました。

それから、大阪の観光客の皆さんと、楽しく交流ができて嬉しかったです。

おかげ様で、「乾杯」までの時間が延び、よりおいしいお酒が飲めました。(笑)

今日は、梼原の町中を離れ、「龍馬脱藩の道」を散策するとともに、「沈下橋(ちんかばし)」探しもしようと思います。

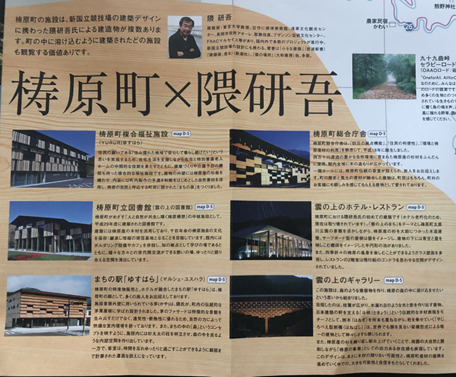

梼原の町中を離れるので、隈研吾さんの建築物のまとめ的な紹介をしようと思いましたが、パンプレットが手元にあったので、それを載せることにしました。

町の景観に合うように、町の特産物を使い、町の発展を考えた隈研吾さんの建築物にふれることができて、本当によかったと思います。

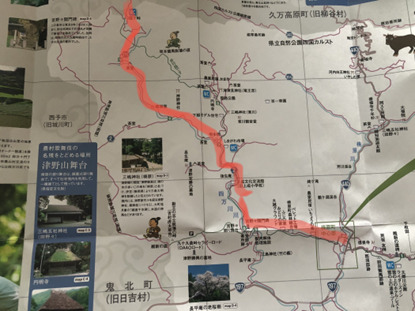

とりあえず、赤線 ↑ の「龍馬脱藩の道」に沿って車を進めたいと思います。

そして、その沿線上の沈下橋にも行こうという計画です。

~沈下橋発見!~

ようやく見つけた「沈下橋」です。

車では行けない狭い道です。

「竹の薮(やぶ)沈下橋」という名前です。

高知県の河川に昔から架けられていた、観光用ではない、実際に使っている「沈下橋」をようやく発見しました。

普通の橋には、欄干があり、橋から落ちないような配慮がされていますが、「沈下橋」には、それがありません。

沈下橋は、洪水の時に、橋が壊れないような構造になっています。

欄干(らんかん)のような川の流れの抵抗になる物があると、流木などが当たって、橋が壊れやすいといいます。

だから、それらをなくして、川の流れをなるべく遮(さえぎ)らないようにしてあります。

小ざっぱりとした、フラットな外観に、何か潔(いさぎよ)さを感じます。

~「龍馬脱藩の地」へ~

5枚上の地図、左上「韮ケ峠(にらがとうげ)」に来ました。

ここが、「龍馬脱藩の地」です。

坂本龍馬さんが峠で佇(たたず)んでいました。

この「韮ケ峠」は、「土佐」(高知県)と伊予(愛媛県)との国境(くにざかい)です。

だから、土佐藩から脱出した地ということで「脱藩」の地と呼ばれているわけです。

地理的には、土佐から伊予に入ったということです。

歴史的には、武士が自分の藩を捨てたということです。

江戸時代、武士が藩を捨てるということは、武士の身分を捨て、浪人になるということです。

場合によっては、脱藩そのものが罪になり、家族ともども、重罪に処せられることもありました。

だから、身分が保証されていた武士が、脱藩するということは、よほどの決意がないとできないことでした。

↑「龍馬が、土佐人から日本人になる第一歩を記した国境」という表現が見られます。

いい表現ですね。

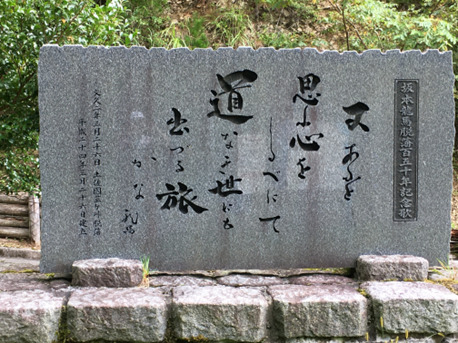

「また会うと思う心を標(しるべ)にて 道なき世にも出ずる旅かな」

龍馬さんが、晩年、旅に出る際に妻・お龍(おりょう)さんに贈った歌と言われています。

ここからまた、山道に入っていくわけですが、ちゃんと階段状に道が整備されていることに驚きです。

このような山道は、2、3年、放っておくと、草だらけになって、すぐに分からなくなってしまいますよね。

「脱藩の道」を人知れず、守ってくれる人々がいるのですね。

頭が下がります。

龍馬さんが脱藩した際、案内してくれた那須信吾さんと別れたところと言われています。

ぼくの頭上の石碑に、左に「伊予」、右に「土佐」と小さく書いてあります。

ここがまさに、国境(くにざかい)です。

ちなみに、ぼくの左足が「伊予」、右足が「土佐」にあります。

「我ら、再び生きて、土佐の土を踏まない!」と書いてあります。

並々ならぬ決意を感じます。

~な、何と、交通止め!~

感動の「龍馬脱藩の地」散策に一区切りつけ、愛媛県側の山道を走行している時です。

目の前にいきなり現れたのは、「通行止め」の看板です。

ぼくたちの行きたい方の道が通行止めです。

さあ、どうする?

(第17話 終わりです)

(第18話は、「松山道後温泉へ」です)