シリーズ16の4<クロアチア・ザグレブ編>NO5

<広告です>

DAY12:2023年8月8日(水)その2

~世界一短い?ケーブルカーで~

世界一短いと言われているケーブルカー乗り場まで来ました。

これから、ケーブルカーでゴルニー・グラード地区へ行きます。

ゴルニー・グラード地区では、

⑥聖マルコ教会

⑦国会議事堂

⑧石の門

⑨失恋博物館

⑩ロトゥルシェチャク塔

に行こうと思います。

工事中の観光地がないことを切に祈ります。

ケーブルカーの乗り場から見上げると、脇に階段があり、自由に人が登って行くのが見えます。

側道です。

世界一短いケーブルカーなので、ケーブルカーを使わずに側道の階段を登る人がいます。

乗らないという選択肢もあるようです。世界一短いケーブルカーなので、歩いても大した距離ではないですからね。

ぼくは、乗り物好きなので、乗りますが、、

キャビンがゆっくりと下りてきました。

乗っている時間は、1分もなかったと思います。

(あとで調べたら、全長66m、乗車時間30秒だということです)

本当に世界一短いケーブルカーかもしれません。

思ったより、たくさんの乗客が乗っています。

お年寄りばかりではなく、元気な若者たちも乗っています。

「世界一の乗り物」には、4クーナ(約70円)払っても、乗りたがる人が多いのですね。

降り場からのワンショットです。

ケーブルカー自体は、かなり新しいですが、両脇の建物は、かなりの年代物です。

くすんだオレンジ色の屋根が、なかなかいい味を出しています。

下りと登りの車両が、すれ違う様子です。

脇から車両を見ると、かなり、傾斜が強いことに気付きます。

車両を水平に保つための「かさ上げ」が、かなり高いことが分かります。

乗っている時に傾斜が気にならなかったのは、このためですね。

これから、聖マルコ教会に向かいますが、ケーブルカーの降り場を出たすぐ目の前に「失恋博物館」を発見しました。

「失恋博物館」の看板です。

入口には、たくさんの人が並んでいたので、もう一度あとで来て、入るか入らないか決めようと思います。

通りを歩いていると、「二コラ・テスラ博物館」がありました。

そうです。あの「二コラ・テスラさん」です。

セルビア・ベオグラードの国際空港の名前が「二コラ・テスラ国際空港」でした。

セルビア・ベオグラード編:NO5でも紹介しましたが、ニコラ・テスラさんは、「交流電流システム」や「テスラ変圧器」を発明したセルビア系アメリカ人の発明家です。

セルビア人の両親の元、1856年に今のクロアチアで生まれました。

セルビアでは、空港名に使われたりしていて、かなり大事にされている人物です。

出身地・クロアチアでも博物館が建てられるくらい大事にされているようです。

~⑥聖マルコ教会も!?~

ザグレブの観光の目玉の一つ、「聖マルコ教会」の、前まで来ました。

嫌な予感がします。

入口は見えますが、入口に入る人は、誰もいません。

観光客は、広場前のフェンスの外で記念撮影をしています。

冗談のような話ですが、またまた、工事中です。

教会の前の広場にすら入ることができません。

辛うじて、ザグレブの象徴の屋根瓦は、見ることができました。

少しは、救われた感じです。

向かって右側の紋章は、ザグレブ市の紋章です。

向かって左側の紋章は、

クロアチア王国、

ダルマチア地方、

スラボニア地方、

を表す3つの紋章です。

一瞬、ビーズかとも見える細かさですが、一枚一枚がタイルを使った屋根瓦だそうです。

「聖マルコ教会」は、13世紀に建てられたゴシック様式のカトリック教会です。

ザグレブの象徴として「聖母被昇天大聖堂」と肩を並べるほど有名な建築物です。

(その2つの目玉が両方とも工事中とは、、、トホホ)

右端に写った建物には、クロアチア国旗とEU旗が掲げられています。

この建物が、国会議事堂です。

「聖マルコ教会」の前の広場から国会議事堂の正面が見えるわけですが、その広場に入ることができないので、写真も撮れません。

~⑦国会議事堂も工事中~

信じられないことですが、国会議事堂も工事中です。

地元の人に聞くと、夏休みの期間は、国会は開かれないので、問題はないということです。

それから、工事中でなくとも、中に入ることはできないという話なので、がっかり感のレベルは、少し下がりましたが、やはり、がっかりはがっかりです。

ザグレブ市内は、工事中が多過ぎます。

<広告です>

~⑧石の門~

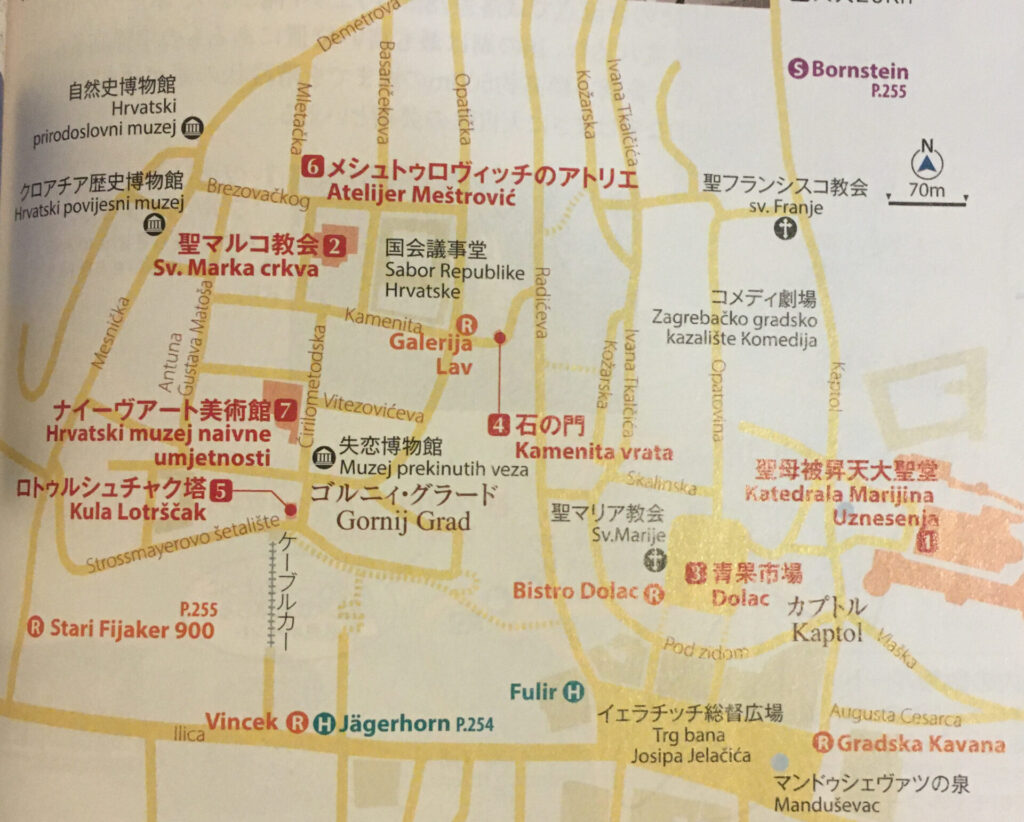

ザグレブ「旧市街」は、

東側の宗教都市「カプトル地区」と、

西側の商工業都市「ゴルニー・グラード(旧グラデツ)地区」

の2つがあります。

お互い、非常に仲が悪く、喧嘩や紛争が絶え間なく起こっていたという話は、「ザグレブ編のNO2」でも紹介しました。

その2つの地区は、元々、別々の町でした。

両地区の境には、高い壁が築かれ、自由に行き来ができない状態でした。

行き来するためには、いくつかある門をくぐっていかなければなりませんでした。

もちろん、その門には、門番がいて厳しく往来を制限されていました。

しかし、2つの地区の仲違(なかたが)いが治まるにつれ、壁が必要ではなくなってきました。

そして、そんな不必要な壁は取り払おうということで、徐々に壊されていったということです。

ベルリンの壁みたいですね。

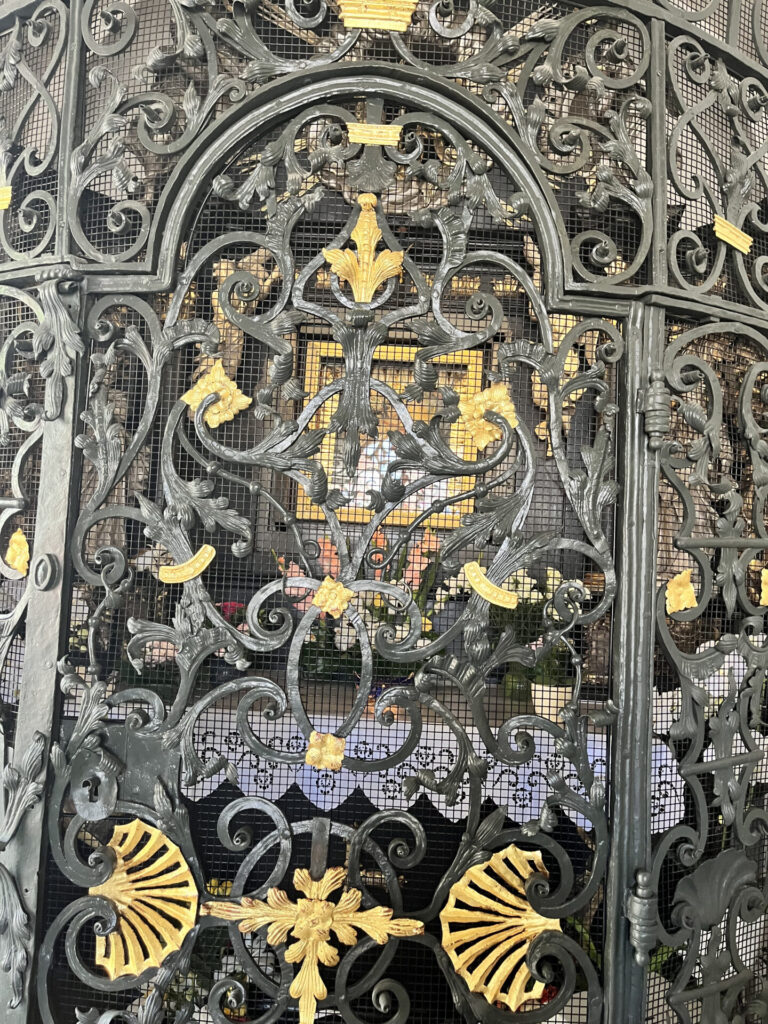

そして、最後に残ったのがこの「石の門」だと言われています。

当然、この「石の門」も撤去しようとする動きもあったようですが、

両地区の友好の証として現存させなければいけない

と考えるザグレブ市民の強い要望で撤去されなかったということです。

城壁が造られた当初は、木造でしたが、18世紀に、今のような内部の石をモルタル状で固めた美しい形になったと言われています。

「石の門」の中には、聖母マリアの肖像が、納められた礼拝堂が併設されています。

マリアの肖像に見守られながら、花やろうそくを捧げて、お祈りする人々が大勢います。

この「石の門」は、友好のために残された建築物です。

争いごとをなくし、世の中が平和になってほしいとお願いするには、うってつけの場所ですね。

1731年の大火の時にも、マリア像だけは無傷だったという話です。

両地区の友好の絆が「マリア様」を救ったのではないかという噂まで出ていたと言います。

子どもたちは、何をお祈りしているのでしょうか?

火いたずらをしている目ではなく、何かを真剣にお祈りしている目です。

ぼくももちろん、この旅の無事と世界平和をお祈りしました。

ろうそく台の上が、ろうで散らかると、火守りのような職人が現れて、ろうそく台の上をきれいに片付けていきます。

ボランティアなのか職業なのか分かりませんが、そのような人たちのお陰で、このろうそく台は常にきれいな姿で、お祈りができます。

ぼくたちは、連続する工事中の中で「聖母被昇天大聖堂」や「聖マルコ教会」など観光の目玉の施設には入れませんでしたが、「石の門」のように、地味だけど、ザグレブ市民に長い間、必要とされてきた施設に時間を割き、じっくりと観光することができました。

ザグレブ内は、想定外の工事中の嵐ですが、「よかった」と思える面もあり、少しはホッとしています。

ゴルニー・グラード地区の観光は、あと2つ。

「失恋博物館」と「ロトゥルシェチャク塔」です。

「失恋博物館」は、営業中なのは分かっていますが、何か心に引っかかるものがあります。

(第5話、終わりです)

(第6話:「失恋博物館に入るか?」です)

<広告です>

<広告です>