シリーズ16の2<ブルガリア・ソフィア編>NO7

DAY7:2023年8月2日(木)その1

~世界遺産「ボヤナ教会」&「国立歴史博物館」へ~

昨夜は、ワインの部屋飲みをしましたが、二日酔いにならず、快適な朝を迎えました。

今日は、世界遺産「ボヤナ教会」と同じ方向にある「国立歴史博物館」に行く予定です。

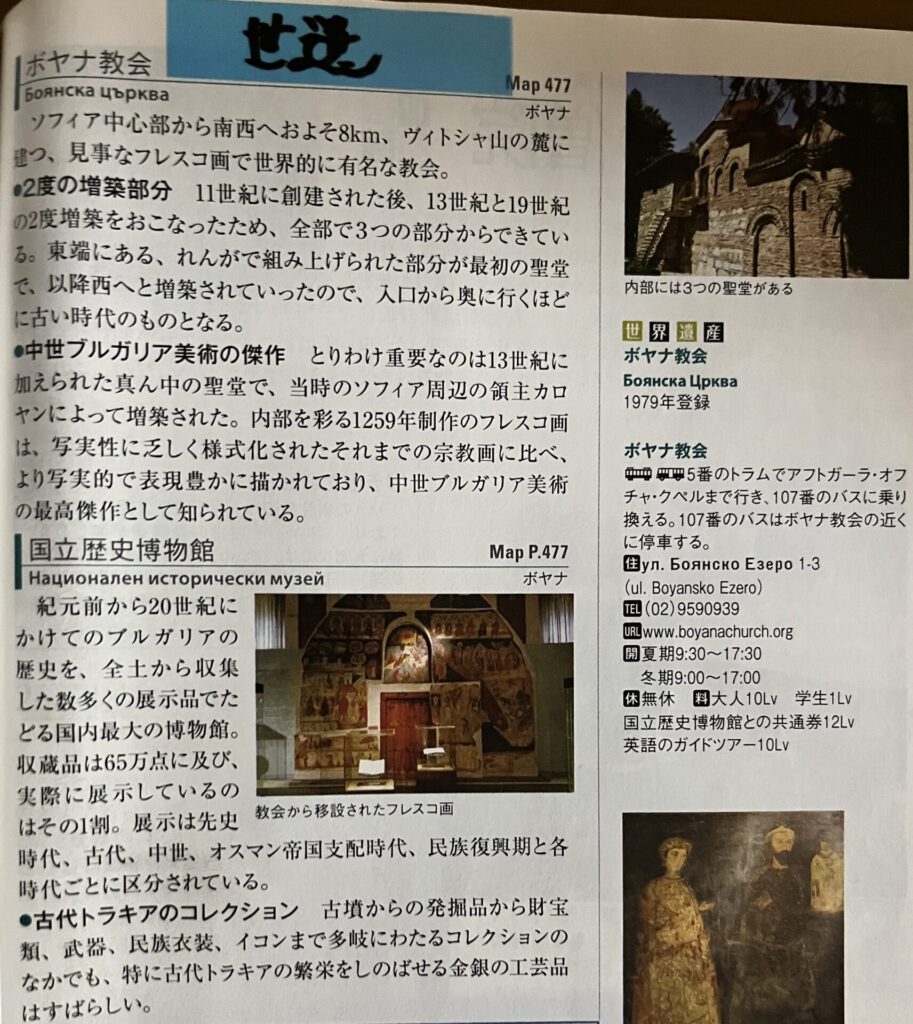

「ボヤナ教会」は、ソフィア唯一の世界遺産ですから、行ってみる価値はありそうです。

「国立歴史博物館」では、古代トラキアの黄金文明は絶対に見たいです。

「地球の歩き方」によると、ソフィア市街地から8kmくらい離れていると出ています。

タクシーで行くのが、楽で失敗なく行くとは思いますが、遠くてもバスやトラム、地下鉄などの公共交通機関で行こうと思います。

公共交通機関を使うと、料金が安いというメリットはありますが、それだけが理由ではありません。

目的地に行けた時の喜びや達成感が、タクシーとは大違いです。

「行って何をするか」とか「行って何を見るか」も大事ですが、「行く過程」で旅をしているという充実感が味わえます。

タクシーは、タクシーで運転手との駆け引きとか会話とか新しい情報など楽しみがありますが、目的地に行けた喜びや達成感は少ないです。

この旅でも、決められた時間に確実に目的地に着かなければいけないという場合以外は、タクシーは使わないようにしています。

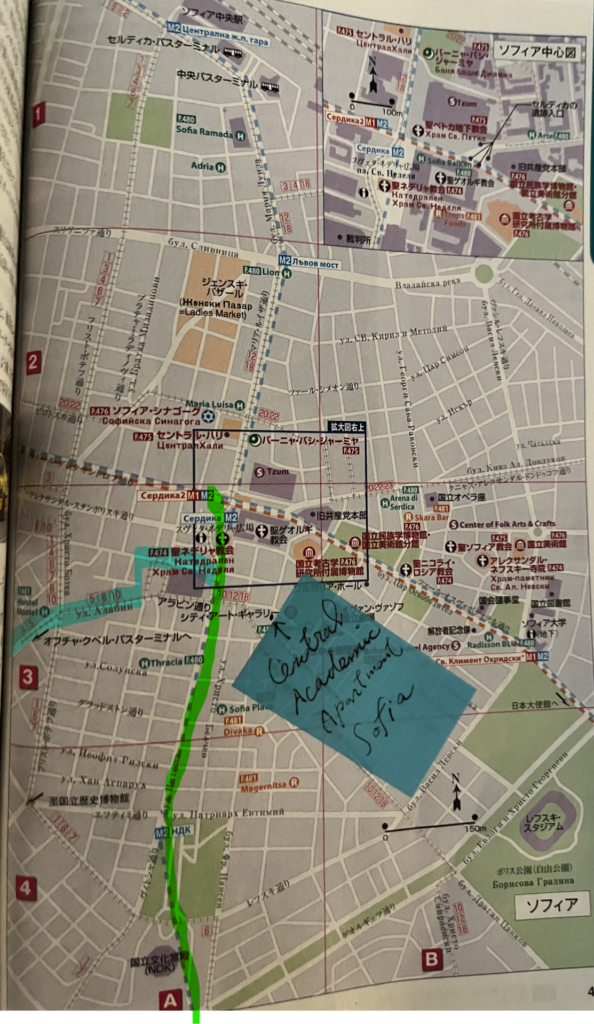

毎度おなじみのソフィアの中心部の地図です。

まずは、裁判所近くで5番トラムに乗ります。(水色線)

そうです!

初日にデモ隊に遭遇したあの裁判所です。

今日は、その近くからトラムに乗ります。

そして、地下鉄M2で戻ってこようと思います。(緑色線)

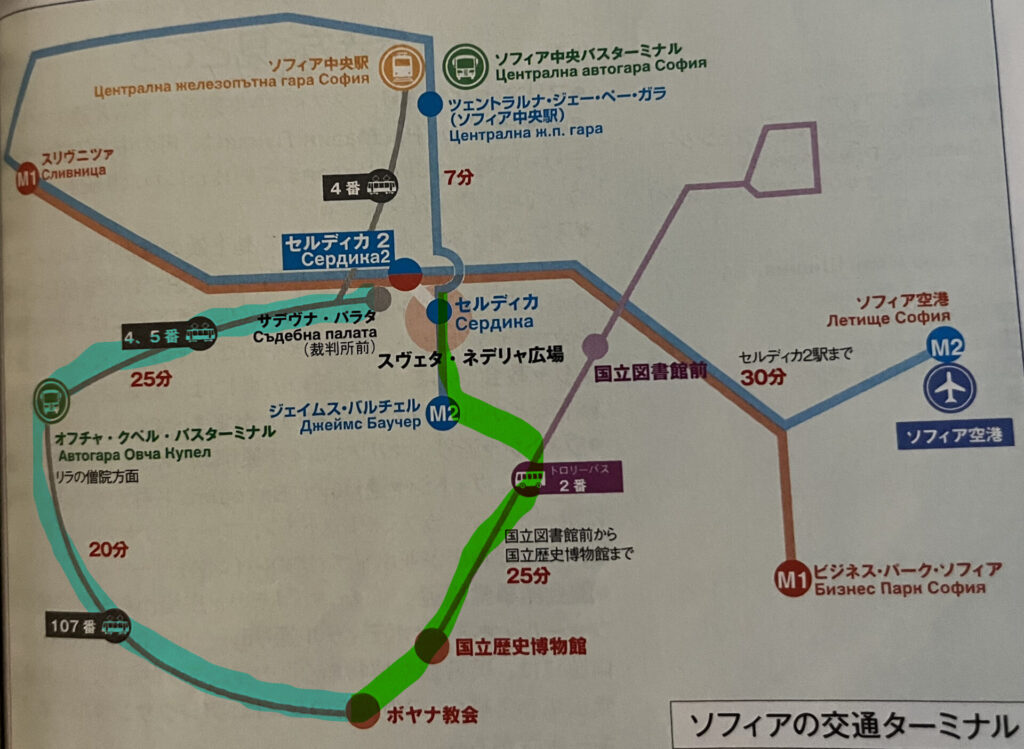

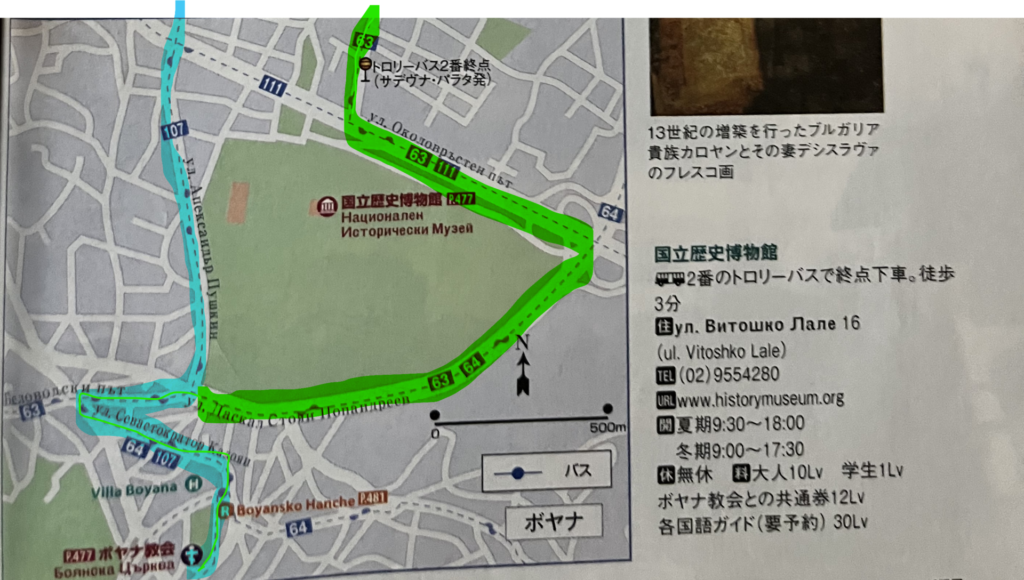

上の中心部の地図には出ていない部分です。

5番トラムで「オフチャ・クベル・バスターミナル」まで行き、107番のバスに乗り換え、ボヤナ教会へ行く予定です。(水色線)

この地図を見ると、いたって簡単そうですが、、

下の「地球の歩き方」にも、そのように出ています。(右の脚注:「ボヤナ教会」)

~107番のバスがない!~

5番トラムは、裁判所近くで難なく、乗ることができました。

「オフチャ・クベル・バスターミナル」も、割と簡単に降りることができました。

その後からです。

苦難の始まりは、、

「オフチャ・クベル・バスターミナル」には、107番のバス停がありません。

何人かの人に聞くと、「ボヤナ教会」に行きたいなら63番に乗れと教えてくれました。

ぼくたちは、

「107番はなくなったんだな」

「そのかわり、63番に乗れば、ボヤナ教会に行くんだな」

と、簡単に考えていました。

何といっても世界遺産ですから、専用のバスが新しくできても不思議はありません。

63番バスには、乗る人もたくさんいて、「やはり、世界遺産の影響はすごいなあ」と感心していました。

しかし、その楽観的な憶測が全く見当(けんとう)外れだったのです。

63番のバスの中です。

ソフィアでは、ペットの同伴乗車ができるようです。

羨(うらや)ましい限りです。

気のせいか、このゴールデンレトリバーは、ぼくたちを心配そうに見つめているようにみえます。

~バスはどんどん山の中へ~

「地球の歩き方」では、20分くらいで着くと書いてあります。

「おかしいな」と思ったのは、30分も乗ったころでしょうか。

九十九折(つづらおり)の山道をどんどん登り始めたではありませんか。

乗客が一斉に降りたのは、1時間くらい乗った山の中の終点でした。

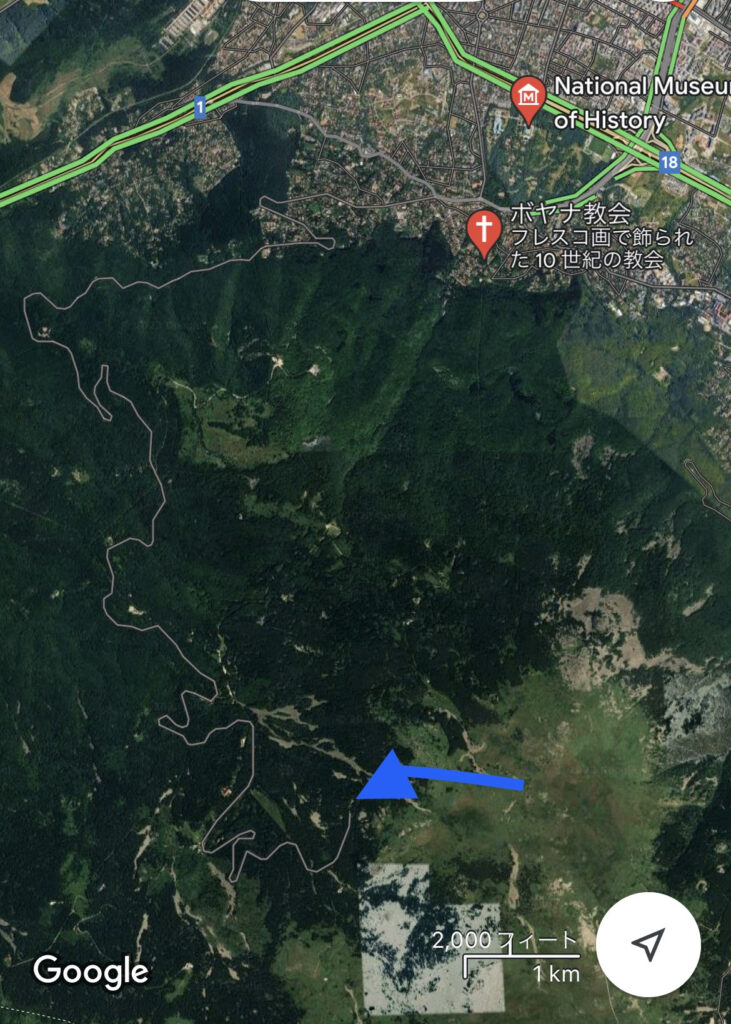

ぼくたちが、今いるのが、青色矢印の地点です。

グーグルマップで見ると、森林のど真ん中、山のど真ん中にいることがよく分かります。

さらに、「ボヤナ教会」の入口も相当前に通り過ぎたことが分かります。

たくさんいた乗客のほとんどは、「ボヤナ教会」に行くのではなく、「ビトシャ山」(あとで調べて分かった山の名前です)でのトレッキングだったのです。

アウトドア風の格好の人が多かったのも、ようやく合点(がてん)がいきました。

乗客が全員降りた後、ぼくたち2人だけが取り残されました。

髭もじゃの運転手は、ぼくたちに怪訝(けげん)な目を向けて、ブルガリア語で

「早く降りろ!終点だぞ!」

と脅してきます。

ぼくたちは、

「ボヤナ教会に行きたい」

と言うと

「ボヤナ教会?こんな山の中にはない。もう、ずっと前に通り過ぎた。とにかく、終点だから降りろ!」

と怒ったような声のブルガリア語でまくし立てました。

ぼくたちは、英語と翻訳アプリで何とかこの怖そうな運転手と会話を成立させています。

「このバスで戻り、ボヤナ教会に連れて行ってほしい」

と伝えました。

ここで、放り出されてもぼくたちは、トレッキングに来たわけではないので、困ってしまいます。

言葉が満足に通じない中、粘りに粘った結果、

「一旦バスを降りろ!そして、目の前の下りのバス停でもう一度このバスに乗れ」

と教えてくれました。

一安心です。

もうその頃には、怖かった運転手も笑顔が見られるようになりました。

水色の107番の路線がなくなり、63番だけになっていたのです。

63番は、ボヤナ教会への枝道には行かず、「ビトシャ山」へ向かうバスだったのです。

だから、下りの63番のバスは、「ビトシャ山」から下りて来ても「ボヤナ教会」の前までは行きません。

分かれ道の青色印の所で降ろしてもらう必要があるのです。

髭もじゃの運転手は、「青色印」に来た時に、ぼくたちに

「ここで降りるんだ。そして、右の道を登って行けば、ボヤナ教会に行ける」

と笑顔で教えてくれました。

そして、去り際に指で「グッドラックポーズ」をとってくれたのです。

最初は怖そうだったけど、慣れてくると非常に面倒見のいいナイスな運転手でした。

その後は、運よく来た64番バスに乗り、ようやく、「ボヤナ教会」に辿り着くことができたのです。

~ボヤナ教会は、「がっかり世界遺産?」~

予想に反して、ボヤナ教会を訪れる人は、ほとんどいませんでした。

この点でも珍しい世界遺産だと思います。

世界遺産と聞けば、よく分からなくても訪れたくなるのが、日本の観光客です。

でも、ボヤナ教会で出会った人は、ぼくら以外には一組の欧米系の夫婦1組でした。

人里離れて建っているせいもあり、非常に物寂しい世界遺産です。

人里離れてポツンと建っている教会です。

人々を圧倒する迫力や荘厳さは全く感じられません。

ぼくたち日本人のイメージとは全くかけ離れた世界遺産です。

でも、入口の左側にポツンと立っている看板を確認すると、ここが、まさしくユネスコが認めた世界遺産だということが分かります。

1979年11月26日に「ボヤナ教会」が世界遺産に認められたことが明示されています。

とりあえず、建物の周りをぐるりと1周してみました。

建物の前の部分と後ろの部分では建てられた年代が違うことが伺えます。

後ろの方の建物は、歴史の重みが感じられる外観です。

建物の裏を回っても、人の気配は全くありません。

中に入ってみました。

この壁画が、世界遺産的な価値が認められたフレスコ画だと思います。

世界遺産に認定された要因を「ウキペディア」などを参考に簡単にまとめてみました。

①これらのフレスコ画は、1259年に描かれたもので、東ヨーロッパの中性美術の中でも最も完全で保存状態のよいものであること

②それらの壁画は、教会の壁面に描かれていて、240人もの人物像により、89もの場面が展開されていること

③この教会には、1259年に描かれたフレスコ画のほか、わずかではあるが、14C、16-17C、さらには、1882年に描かれたフレスコ画も残っていること

以上、主に3点が考えられます。

建物の周りは、世界遺産であるという「力み」や「過剰な演出」などは全くありません。

整備されている気配もなく、植物が自由に茂っています。

「こんな世界遺産もあるんだ」「世界は広いなあ」「来てみないと分からないなあ」と改めて感じることができました。

日本で世界遺産の特集番組などを見ると、「がっかり世界遺産」などという言葉で世界遺産を評価することがありますが、この「ボヤナ教会」は、がっかりというより、「いたって自然体の世界遺産」という感じがしました。

「こんな世界遺産があってもいいよね」っていう感想です。

(第7話、終わりです)

(第8話は、「熱中症一歩手前!国立歴史博物館」です)