シリーズ16の総<ヨーロッパD1振り返り総括編>NO4

突然のPCの不調により、更新がしばらくできなかったことをお詫びします。

PCが不調だとしたいことがさくさくできず、ストレスばかりが高まりますね。

今もビクビクしながら、こまめにバックアップしながらキーボードをたたいています。

今回の総括・第4話は、予告では、<5>「刺激的」 <6>「親日的」 <7>「住んでみたい」という観点で振り返りをする予定でしたが、PCの不調の件もあり、3分割にしたいと思います。

今回は、<5>のみとさせてください。

よって、

第5話は<6>「親日的」

第6話は<7>「住んでみたい」

第7話を<8>「ベストショットベスト10」の観点で、

紹介することにします。

予告通りに行かず、すいません!

<広告です>

これまで述べ8万人が参加!

これまで述べ8万人が参加!ピースボートの資料請求はこちらから(無料)

DAY1~DAY29:2023年7月27日(木)~8月24日(木)その4

~<5>「最も刺激的だった都市ベスト3」~

「刺激的」という言葉は、プラス面でもマイナス面でも使える言葉ですよね。

ぼくの場合は、今回、どちらかというとマイナス面でドキドキさせられた都市を選んだような気がします。

だから、「ベスト」という表現は相応(ふさわ)しくないかもしれませんが、悪しからず。

それぞれの都市ごとに2,3つ程度の理由を挙げさせてもらいます。

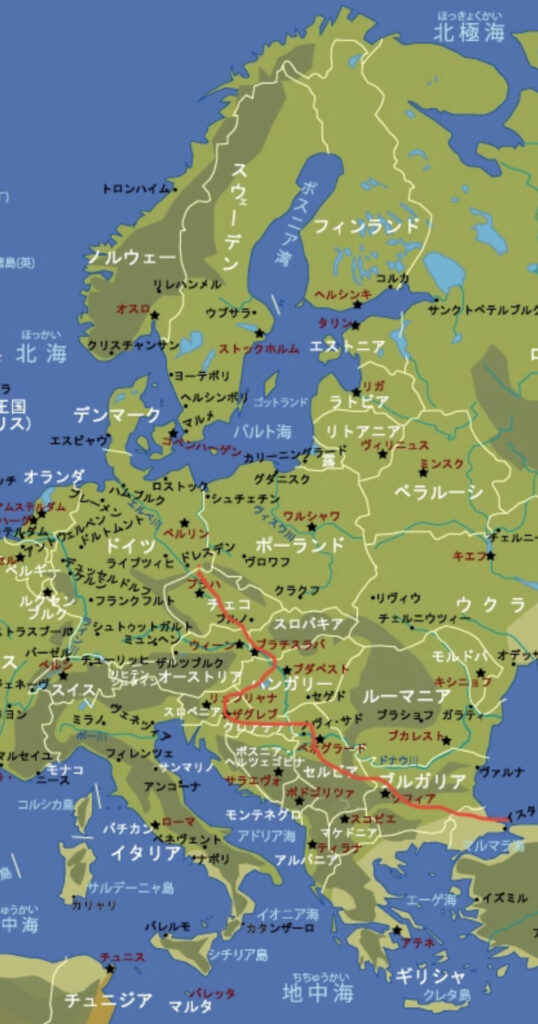

◆ベスト3:ブルガリア・ソフィア

第3位には、ソフィアを選びました。

道路などのインフラ整備の遅れや当局の「お上(おかみ)意識」などが理由で何事もスムーズに旅が進まない刺激的な都市の第3位にランクインしました。

<理由その1:道路など様々な整備の遅れ>

ぼくは、学生時代に五木寛之(いつきひろゆき)さんの「ソフィアの秋」という小説を読んだことがあります。

詳しい内容は割愛(割愛)しますが、その後、ぼくにとってソフィアは、「いつか行ってみたい都市」の一つになりました。

要するに長い間、憧れの街でした。

だから、ソフィアを訪れる前には、ワクワクドキドキでした。

そんな憧れの地・ソフィアに到着したのは「中央バスターミナル」でした。

イスタンブルから長距離バスにゆられ、そのバスターミナルに降り立ちました。

憧れの地・ソフィアの第一印象をお知らせします。

「中央バスターミナル」からソフィア中央駅前の「トラム乗り場」に辿り着くまでのほんのわずかな距離で感じた素直な感想です。(日本で例えれば東京駅前周辺です)

・首都のわりに人が少ない

・首都のわりに高い建物がない

・首都のわりに石畳の道路がデコボコでスーツケースがうまく転がせない

・歩道と車道の区別がしっかりしていない

・こんな道路状況だと車いすの人は外出できないだろう

・こんな道路状況だと乳母車を押すのは一苦労だろう

・こんな道路状況だと杖をついたお年寄りは大変だろう

・首都のわりに案内板が少ない

・首都のわりに活気がない

などなど憧れの街に来たのに目につくのは「マイナス面」ばかりでした。

明らかに道路などのインフラ整備の遅れが要因だと思います。

いろいろな整備の遅れが、様々な刺激的な出来事の導火線になったことは間違いありません。

<理由その2:行政の観光客への配慮不足>

=デモによるトラム停止に一言=

大きなデモ行進がある場合など交通機関がストップする場合があるのは、ヨーロッパならよくあることで一定理解できます。

でも、それならそれで、そのことを周知することが必要だと思います。

特にソフィアで何が起こっているのかよく分からない外国人や観光客に対しては、もう少し特別な配慮があってもいいのになと感じました。

ブルガリア一国の首都ソフィア、それもメインストリートのど真ん中を走るトラムを止めるんですよ。

トラムの停留所に英語での「お知らせ」くらいは欲しかったと思うのは高望み?贅沢?でしょうか?

その配慮不足が、当初の計画を狂わせ、トラムの乗り間違いやヘトヘトになりながらの徒歩での移動、デモ現場直面、ホテル到着の大幅な遅れなど数々の刺激的な出来事に結びついていったことは間違いありません。

ソフィア市民は、とても親切な人ばかりでした。

ということは、行政側の配慮不足のような気がします。

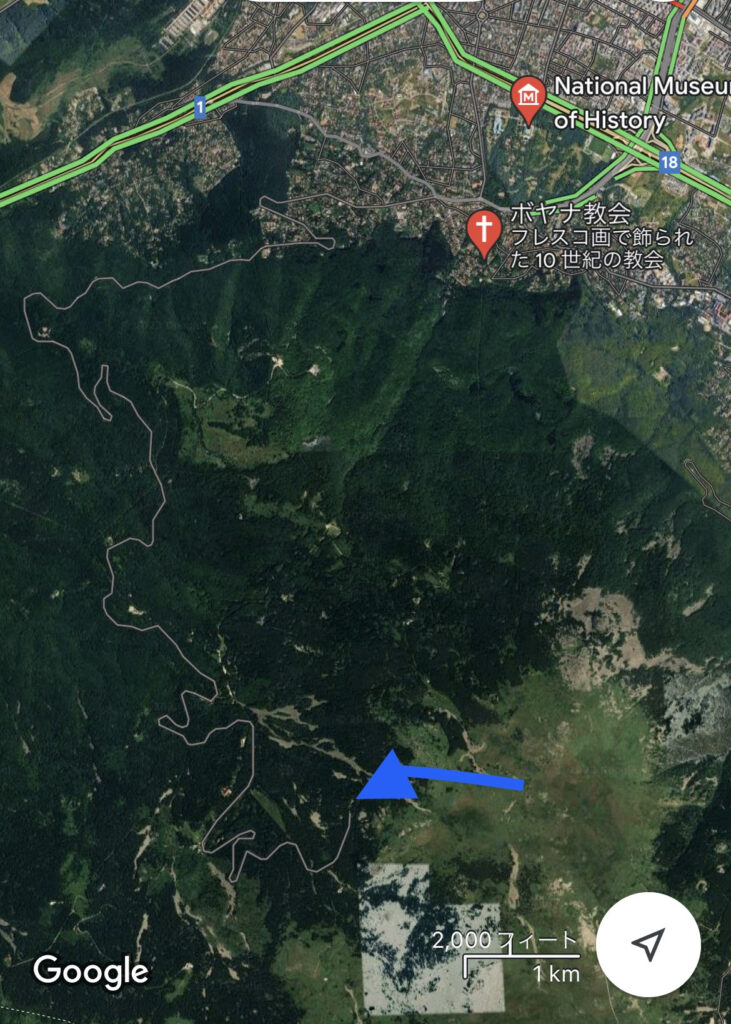

=世界遺産「ボヤナ教会」に一言=

世界遺産に対する認識の違いかもしれませんが、ソフィア唯一の世界遺産「ボヤナ教会」の扱いが軽すぎるような気がします。

何人ものソフィア市民の皆さんに

「ボヤナ教会に行くならこのバスに乗りなさい!」

と教えてもらい、乗ったバスです。

でも、気付いたら、「ボヤナ教会」を通り越し、山と森林しかない山中でした。

「世界遺産行きのバスではなかったんだ」と落胆したのを覚えています。

「世界遺産なら直通のバスがあるのが当たり前」と思い込んだぼくたちが悪いのは承知の上での愚痴(ぐち)です。

そして、その後、苦労してようやく辿り着いた「ボヤナ教会」です。

・途中の案内板はあまりありませんでした

・解説の看板もありませんでした(世界遺産認定の看板はありましたが、)

・トイレもありませんでした

・お土産物屋も見当たりませんでした

・教会の周りを整備した跡もありませんでした

・当然、観光客もほとんど来ていませんでした

こんな状況だと観光客もソフィア市民もこの世界遺産の存在自体を忘れてしまうと思います。

過剰な開発や宣伝には、ぼくも反対しますが、あまりにもこの遺産を軽く考えすぎていると思います。

「ボヤナ教会」がかわいそうな気持ちにさえなりました。

「宝の持ち腐れ」とは、こんな時に使う言葉だと思います。

訪問して分かったのは、ソフィアには「観光客はあまり来ない」という前提で市の運営が行われていると感じました。

言い換えれば、観光地としての魅力に市が気付いていないということだと思います。

役人は、国民や市民を管理する役割ではなく、幸せや便利さを提供すべき下僕だという認識が低いのだと思います。

旧ソ連時代の名残かもしれません。

その一例が、ぼくたちが困っていた時、力になってくれなかった警官です。

一般のソフィア市民の皆さんは、全員、親切に対応してくれたので、その警察官の態度は際立ってよく覚えています。

ぼくたちがホテルを探し出せず困っている時に、ただ一人邪険(じゃけん)に扱ったのはソフィアの警察官でした。

そのことは、単なる偶然ではないような気がします。

<広告です>

◆ベスト2:トルコ・イスタンブル

第2位には、イスタンブルを選びました。

イスタンブルは2度目の訪問ですが、1度目は、もう一度来てみたいとかなり強く感じましたが、今回はそんな気持ちにはあまりなりませんでした。

観光施設の価値が高いのは認めますが、観光客に対する政府の施策が「やり過ぎ」だと思いました。

そのことが理由で行きたいところに行けない、やりたいことができないという刺激的な都市に感じてしまったのだと思います。

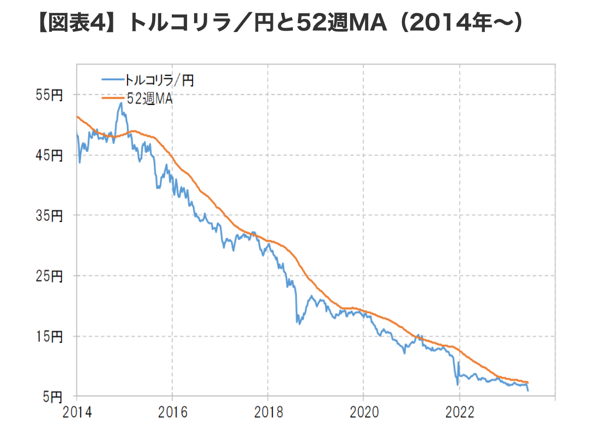

<理由その1:通貨暴落を逆手に取った政策>

トルコリラの暴落が止まりません。

今から15年ほど前、1トルコリラは、90円くらいの価値がありました。

しかし、今では4.8円前後の価値しかありません。

ざっくり言えば、約20分の1の価値に下がったということです。

例えて言えば、15年前に1000円のディナーが今では50円で食べられるということです。

観光客とすれば、こんなに「おいしい」国はないと思って出かけることでしょう。

ぼくもそんな期待を少しはもっていました。

「円安」をはるかにしのぐ「トルコリラ安」ですからね。

しかし、それは幻想でした。

トルコ政府は、観光地の入場料や観光客が行くような土産物(みやげもの)や食事料金をとんでもなく上げるという裏技に出たのです。

観光客にとっては「ぼったくり」です。

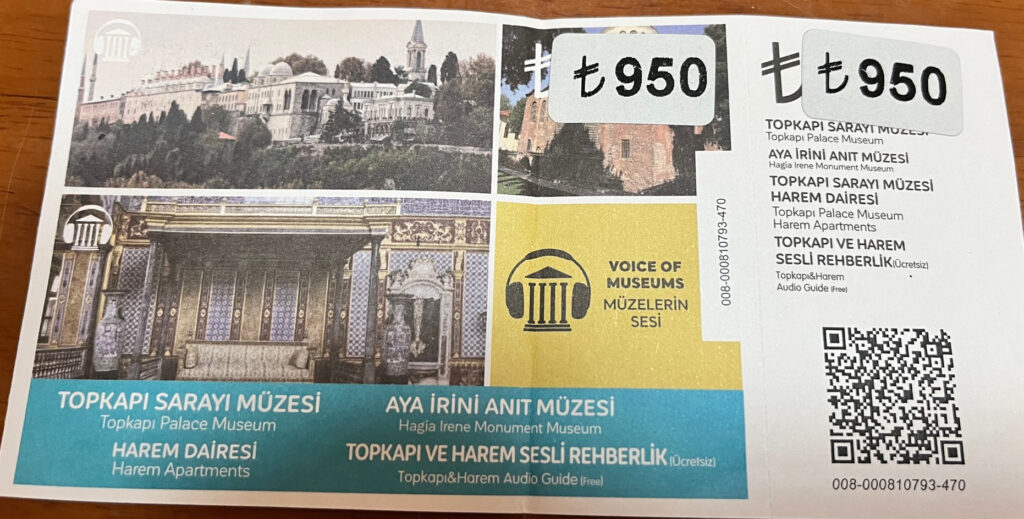

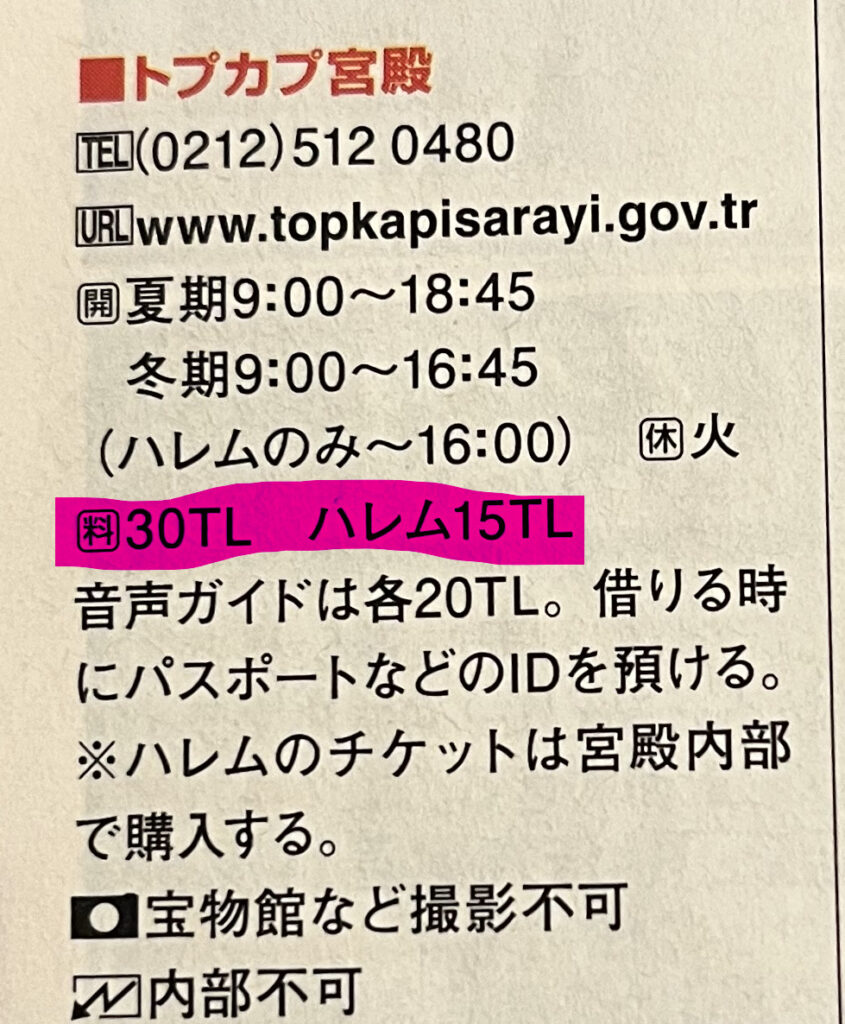

その一例がトプカプ宮殿の入場料です。

今回の旅のトプカプ宮殿の入場料です。

その時のレートは、1トルコリラ4.4円だったので、約4180円です。

とんでもなく刺激的な料金です。

上の写真は、2016年の地球の歩き方の資料です。

トプカプ宮殿の入場料は45トルコリラです。

額面だけから判断すると約21倍の値上げです。

レートに換算すると、その当時は、1トルコリラ約40円なので1800円です。

実質3倍近い値上げをしたことになります。

この例は、一事が万事です。

トルコリラが20分の1になったからと言っても、外国人が観光で払う料金は逆に上がっているのです。

逆にトルコ国籍を持っている人は、我々の20分の1くらいの値段で「年券パス」が買え、ほとんどタダ同然の値段でいろんなところに入ることができます。

完全な二重価格です。

1990年代までの中国のようなことをやっているのです。

トルコは、転んでもただでは起きない、したたかな国だということがよく分かりました。

観光客にこんなことを企(たくら)む刺激的な国は、ちょっと前の中国以来です。

日本も見習うべき所は見習ったらどうだろうか?と考えてるのは、ぼくだけではないと思います。

トルコは少しやり過ぎ感が強いですが、、

「オーバーツーリズム」で困っている京都などの参考になる事例だと思います。

八方美人的な日本には、なかなか受け入れられないかもしれませんが、、

<理由その2:人間の多さと多様性>

トルコイスタンブルには、1500万人を超える人々が暮らしています。

首都アンカラの約3倍の人口です。

アジアエリアのトラムです。

前回来たとき同様、レトロなトラムしか走っていません。

アジアエリアのカドキョイの街を循環しているトラムです。

古い車両のせいか、車内にはエアコンがありません。

車両に風を入れるための苦肉の策(柵?)です。

上の写真は、アジアエリアで見つけた大衆レストランです。

ほとんどが、30~50トルコリラ(約200円~350円)と庶民的な値段です。

観光客向けの価格にはなっていない値段です。

上の写真は、ヨーロッパエリアのトラムです。

もうお気づきだと思いますが、同じイスタンブルなのにアジアエリアとヨーロッパエリアでは

明らかな格差があるのです。

アジアエリアは、ボスポラス海峡を挟んで少し東に位置しているだけです。

でも、この一つの都市の中にアジアとヨーロッパが存在し、名前だけでなく様々な格差が存在しています。

開発が遅れているけれど、人々の熱気と暢気さ、陽気さが感じられるアジアエリア、

長い伝統に支えられ誇りの高さと先進性が感じ取れるヨーロッパエリア、

どちらのイスタンブルもぼくは大好きです。

洋の東西が入り混じる多様性がイスタンブルの刺激的な面を構成していると思います。

でも、住んでいる人たちは、どんなことを感じているのか機会があったら聞いてみたいと思う街でもあります。

<理由その3:捨てきれないプライド>

やはり、13世紀から20世紀まで続いた「オスマン帝国」としてのプライドを今でも引きずり続けている国なのでしょうね。

新しい「イスタンブル空港」は、イスタンブルの市街地から北西部に建設されましたが、この空港建設は、近未来都市建設に向けた序章だと言われています。

今、イスタンブル北部は、近未来都市として生まれ変わろうとしています。

次々建設される近代的な博物館や美術館も目玉の一つだと言われています。

イスタンブルの東側には、まだまだ、発展途上のアジアエリアがそのままにされているにもかかわらず、ヨーロッパエリアでは、この開発です。

ぼくの個人的な意見ですが、こんな近未来的な都市を見たくてイスタンブルに行く人は多くはないと思います。

観光客に見放されないように、もう少し観光客にも優しい施策をぜひお願いしたいと思います。

◆ベスト1:セルビア・ベオグラード

第1位は、皆さんの予想通り、断トツでベオグラードを選びました。

公務員やサービス業従事者の「お上意識」を通り越した「傲慢さ」やインフラ整備の遅れなどが理由でたくさんの大きなトラブルの原因となったことは事実です。

そのことが刺激的な都市、堂々のトップに輝いたのだと確信します。

思い出すと、とても印象に残った忘れられない国・都市ですが、もう一度同じ経験をしたいかと問われれば「刺激が強過ぎ」でお断りしたいような気がします。

<理由その1:公務員やサービス業従事者が傲慢(ごうまん)>

=具体的な場面その1:入国審査=

ブルガリアからセルビアへ入国した時に感じたことです。

・入国審査の順番はなかなか来ない

・入国審査が滞(とどこお)っている理由が分からない

・やることもない

・トイレもない

・座れるような休憩場所もない

・34℃の猛暑での外待ち

全く、入国者のことに思いは至っていません。

セルビアの最初の印象はまさに刺激的です。

=具体的な場面その2:バスチケット売り場=

「15回、拒否られた最悪の日」と旅メモに記録した日です。

そして、その都度「なんて日だ!なんて国だ!」と叫んだ日でした。

拒否られて最もダメージが大きかったのが、次の訪問地クロアチア・ザグレブまでのバスチケットが買えなかったことです。

そのことが、次から次へと刺激的な出来事の「数珠繋ぎ」に発展していきました。

=具体的な場面その3:列車チケット売り場=

ザグレブまでのバスチケットが買えなかったので列車チケットを買いに新駅を訪れた時のことです。

ザグレブ行きチケットを求めると、

「その列車は、もうない」

苦労して、バスや電車を乗り継いで新駅まで来て、25分も並んだ末の秒殺でした。

そして、その窓口の職員は、いかにも「早く去れ」というような表情で、次のお客さんに目を向け、応対を始めようとしました。

公共機関の職員の傲慢さに腹が立ったのを強烈に覚えています。

=具体的な場面その4:暴風後の街中=

飛行機チケットを買うために、はるばると空港に出かけていた時に起こった出来事です。

ベオグラード市街地では、暴風雨が起こっていたのです。

街路樹が途中から折れ曲がり、通行できない状態になっています。

完全に折れたら結構危険ですよね。

こんな時にも誰も何もしません。

日本なら警察や市の職員が放っておきませんよね。

<理由その2:衛生観念など「昭和的」>

長い長い入国審査が終わり、ようやく昼食休憩の場所に辿り着いた時に見た刺激的?衝撃的?な光景です。

飲食店内の屋根にあるのは、巨大な燕(ツバメ)の巣です。

店内は、食事も出すお店ですが、鳥のフンだらけです。

いろいろな国があるなあと思った記憶があります。

日本の昭和50年代くらいまでなら、このようなお店が結構あったと思います。

<理由その3:インフラ整備の遅れ>

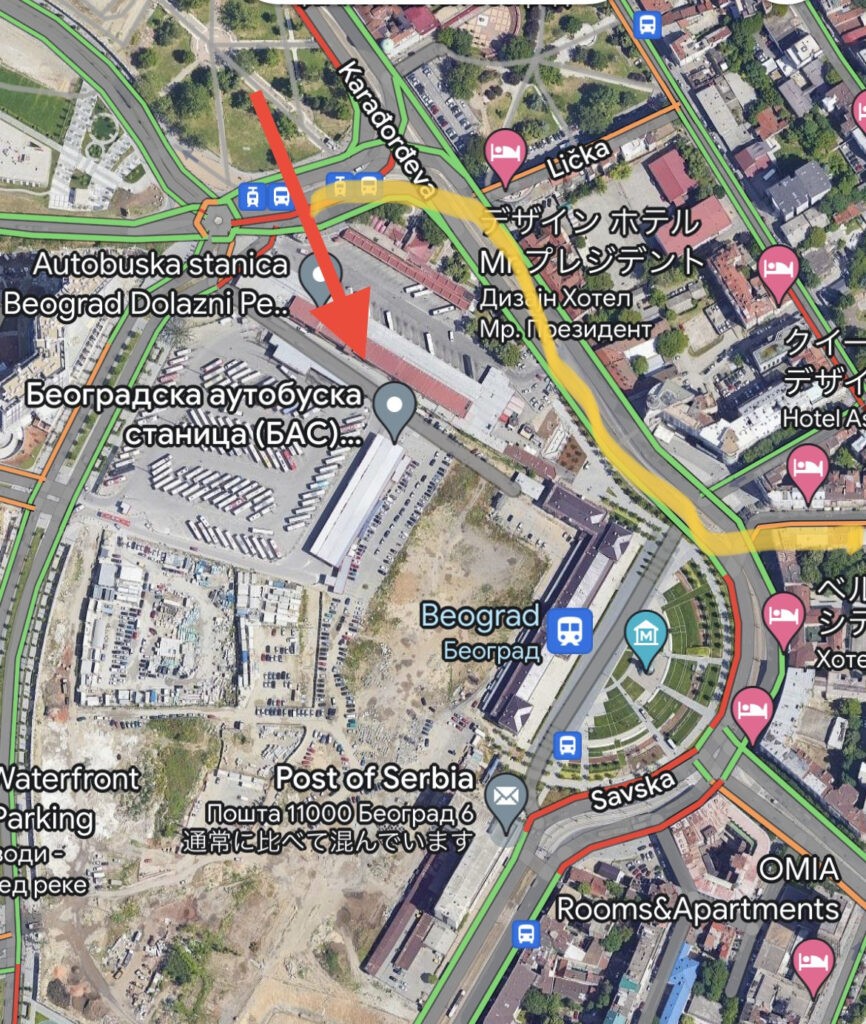

飛行機チケットを買い、市街地に戻ってきた時に見た刺激的な光景です。

空港にチケットを買いに行っている間に降り続いた雨のせいで、バスセンターの周辺は、水浸しになっていました。

排水設備などが整っていないのですね。

その後、トラムを待っても全く来る気配がありません。

この豪雨のため、市街地の交通がマヒしているのです。

新潟県人的にはこんな程度の雨で交通がマヒするなんて信じられません。

ぼくたち雪国の人間は、冬には1mを越える雪が降っても街の機能はマヒさせません。

ベオグラードで体験した刺激的な出来事は、まだまだ、枚挙(まいきょ)に暇(いとま)がありません。

そういった意味では、断トツの堂々第1位は間違いありません。

次回は、「親日的」という観点で振り返ってみたいと思います。

(シリーズ16の総:第4回目、終わりです)

(次回は「最も親日的・日本文化を感じた都市ベスト3」です)

<広告です>

途上国の子どもたちの1対1の支援プログラム

途上国の子どもたちの1対1の支援プログラム 1日あたり150円の支援で「希望」を

1日あたり150円の支援で「希望」を

<広告です>

<広告です>

ネット松陰塾の学習システムは、単元を細かくレベル分けし、

類題を多数収録しています。問題はレベル毎にランダムに出題される

ので、あやふやな記憶のままでは先へ進めません。小1〜中3までの

主要5教科が収録されているので、学年にとらわれずに学習できます。

学力の悩みだけでなく

・近くに塾がない

・塾に通わせたいけれど、送り迎えが難しい

・習い事や部活動で塾に通う時間がない

・お子様が不登校気味で、塾に通えるか不安

・国外在住だが日本の教育も受けさせたい

ぜひともネット松陰塾で学びましょう!

【ネット松陰塾】

<広告です>

<広告です>

海外旅行での通信手段をお探しの方向けにオススメのサービス「TRAVeSIM(トラベシム)」!

SIMカードの抜き差し不要、QRコードを読み込むだけで、海外データ通信環境が普段使いのスマホで利用できる優れもの!

お申込みから受け取りまでオンラインで完結するので、わざわざ最寄りの店舗に足を運ぶ必要もありません。

日本はもちろん、世界140の国と地域でご利用いただけます。

海外旅行・主張の通信手段として、ご利用してみてはいかがでしょうか?

▽▲▽▲▽ご提供プラン▽▲▽▲▽

【ASIAプラン】

SIMタイプ:eSIM

インターネット容量:6GB※超過後は低速で使い放題

利用可能期間:8日間(192時間)

対象国・地域数:30の国と地域

販売価格:1,980円

【GLOBALプラン】

SIMタイプ:eSIM

インターネット容量:6GB※超過後は低速で使い放題

利用可能期間:15日間(360時間)

対象国・地域数:140の国と地域

販売価格:3,980円

▽▲▽▲▽詳細はコチラ▲▽▲▽

世界140の国と地域で使える【TRAVeSIM】

<広告です>

<広告です>

<広告です>

<広告です>