シリーズ16の7<チェコ・プラハ編>NO4

<広告です>

DAY24:2023年8月19日(土)その4

~中華で夕食~

「米が食べたい」という要望を叶えるため中華料理店に入ることにしました。

「金城飯店」という店名です。

一体、チェコ人の誰が読めるのか分からない思い切った漢字の店名です。

店構えは、本格的な中華レストランです。

「ビールの名産地チェコ」での初ビールは、残念ながら缶ビールでした。

注文をとりに来た服務員が中国人だったので久しぶりに中国語で

「请给我一杯生啤酒」(「生ビールをください」)

と生ビールを注文したら、

「没有」(「ない」)

と、秒殺でした。

せっかくなので生ビールが飲みたかったですが、、

(もちろん、缶ビールもおいしかったです)

念願の「お米」です。

日本の炒飯(チャーハン)とは違い「長粒種(ちょうりゅうしゅ)」の米で作った本格的な炒飯でした。

中国や東南アジアで食べるパラパラ炒飯です。

日本人が食べているお米は「短粒種(たんりゅうしゅ)」です。

短粒種は、粘り気のあるつやつやねちねち米です。

特に、我がふるさと新潟米のシンボル「コシヒカリ」は粘り気が強いので、パラパラ炒飯はなかなか難しいです。

コシヒカリで炒飯を作った場合、うまくできないのは、腕のせいではなく、米のせいだと思います。(笑)

普通に炊いて食べるには非常に美味ですが、炒飯には、向いていないと思います。

どんな腕のいい職人でも、なかなかパラパラ感が出せないようです。

そんなことより、驚いたのは、割りばしです。

正確には割りばし入れです。

「おてもと」と日本語で書いてあります。

平仮名なので、どう考えても、中国語ではなく、日本語です。

プラハには、予想以上に日本文化が流入している予感がします。

~お店の前のパネル~

中華レストラン「宝城」から出ると、大通りまでのアーケード状の小路には、チェコの歴史が分かる写真パネルが相当数、展示してありました。

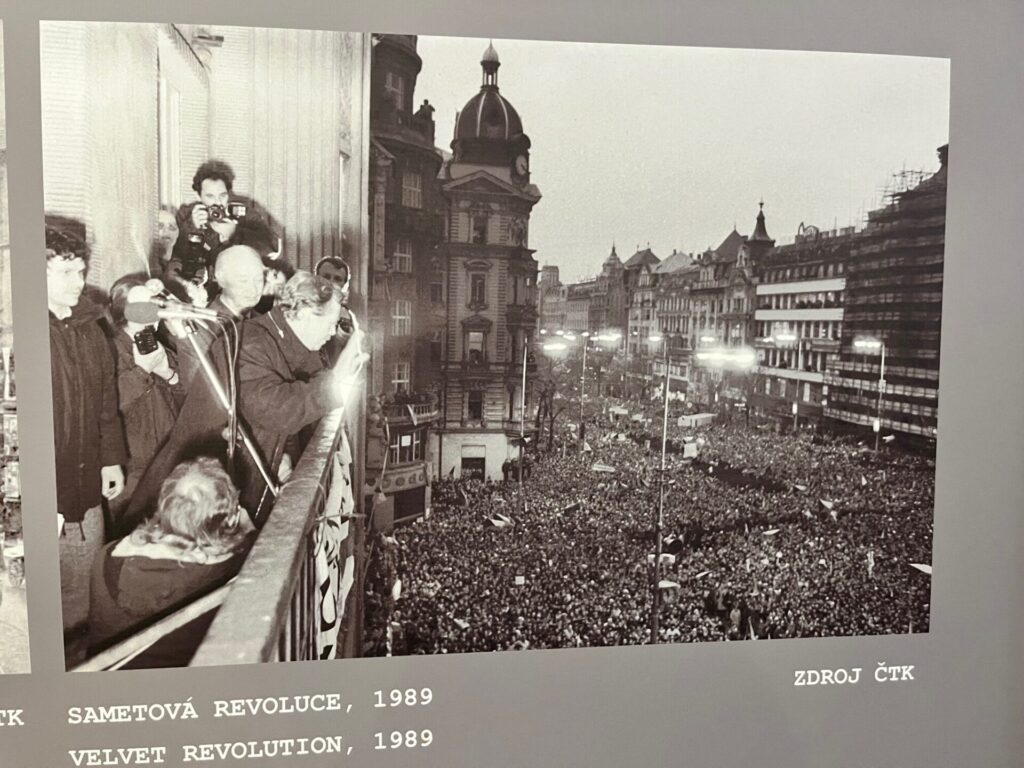

1989年なので、ビロード革命時のハベルさんの演説の様子ですね。

ハベルさんの目の前がバーツラフ広場です。

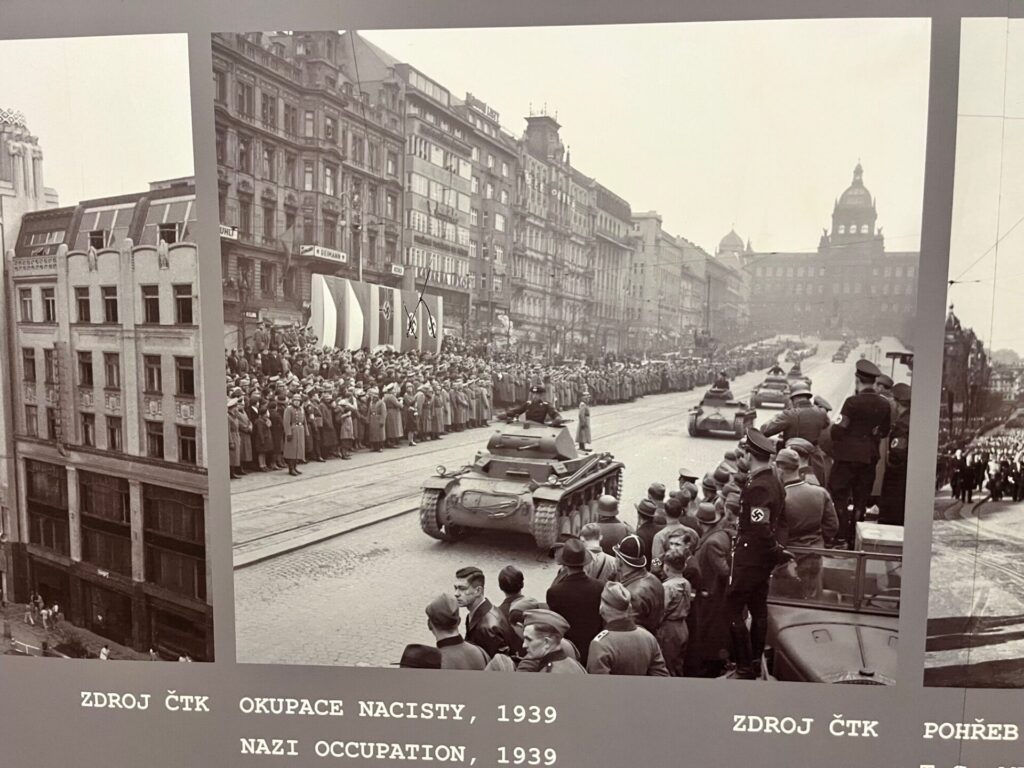

1939年なので、ナチスドイツの「ズデーデン地方」併合でしょうか?

この歴史的事件によってチェコスロバキアはドイツに併合されることになります。

通りの軍人の腕章にはナチスドイツの「カギ十字」マークが見られます。

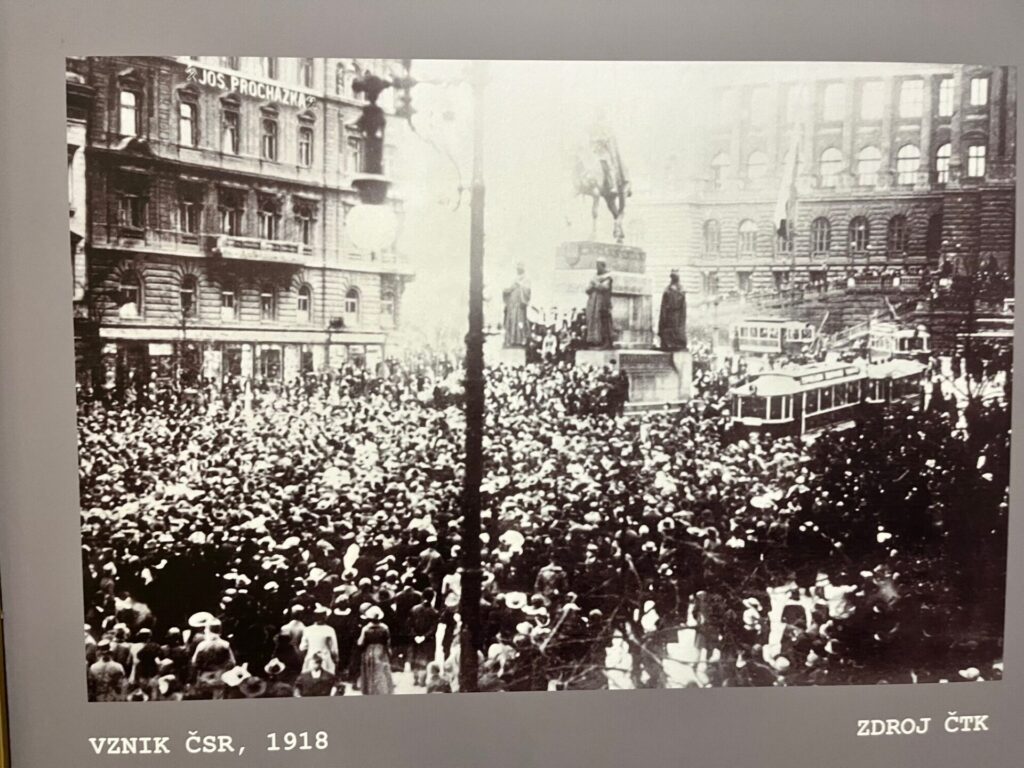

1918年なのでチェコスロバキアが統一国家として独立が認められたことを喜んでいる写真でしょう。

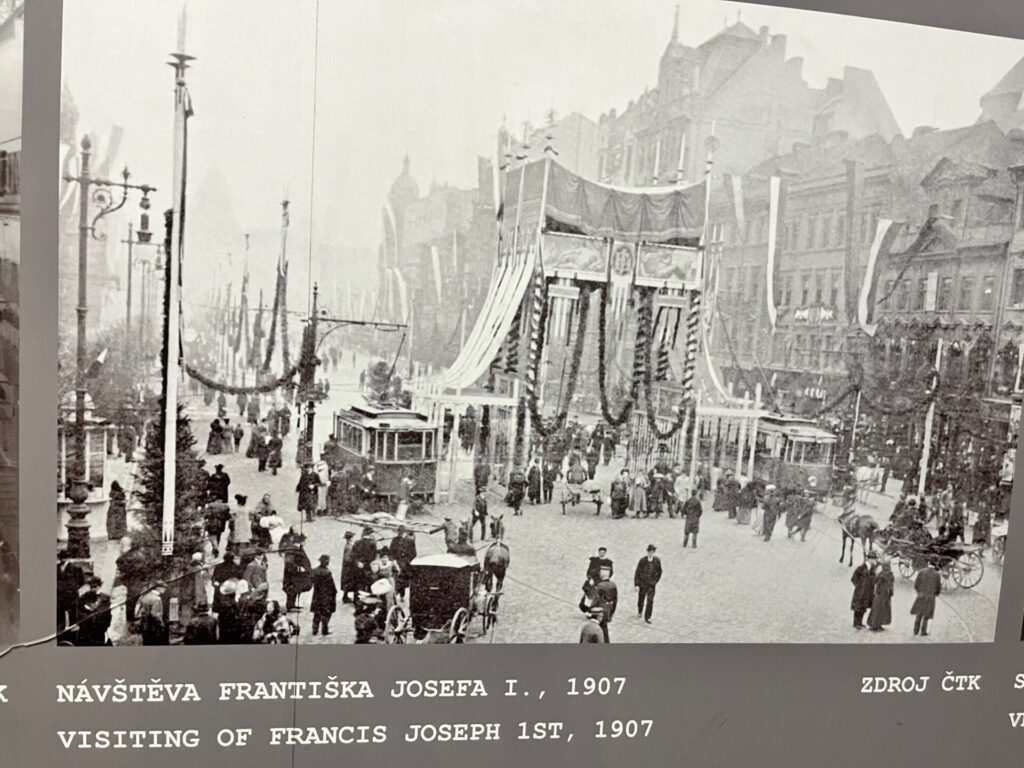

1907年なので「バーツラフ広場」の「ビノフラディ劇場」が開場したことを祝っているのだと思います。

もうこの頃には、路面電車が走っていたのですね。

1907年といえば、世界中が恐慌の波にさらされていた頃ですね。

*前回、「ビロード革命」とそれに伴う抵抗活動の歴史を次回紹介するということを約束しましたが、パネルの説明をしていたら、歴史的な事象ばかりになってしまうので、紹介は、次回以降ということさせてください。

(このブログは、あくまでも、歴史ブログではなく、旅ブログですから)

<広告です>

~スーパーで日本を多数発見!~

中華レストランから「バーツラフ広場」に戻り、地下鉄駅を目指して歩いています。

明日の朝飯や飲み物を買うために、ふと立ち寄ったスーパーマーケットでの一場面です。

予め断っておきますが、日本食専門のスーパーではありません。

普通のスーパーです。

一瞬、日本のコンビニかスーパーかと見間違いそうでした。

これは間違いなく折りに入った「寿司」です。

それも、ちゃんとしたサーモンを使った「生寿司」です。

この旅で何軒もヨーロッパのスーパーマーケットを訪れましたが、「生寿司」は初めてです。ちなみに、この生寿司の値段は69コルナ(約460円)なので、全然高くありません。

中華を食べていない状態なら間違いなく買っていたと思います。

さらに驚いたことに、その隣にさり気なく置いてあるのは、「海鮮サラダ」です。

タコの足をぶつ切りにした塊(かたまり)と「カニカマ」が上に乗っています。

ぼくの調べではスケトウダラで作ったこの「カニカマ」は日本がルーツだと思います。

タコの消費量はもちろん日本が世界一です。

世界の60%ものタコを日本人が食べています。

ヨーロッパでタコを食べるのは、スペインとイタリアくらいだという話は定説です。

まさか、海のない内陸国「チェコ」でサーモンの「生寿司」とタコに出会えるとは、本当にびっくりです。

びっくりついでにもう一つ。

生寿司の下の棚に置いてあるのは、

「もしや、ワンカップ状の日本酒なのでは?」

と思い、覗き込みましたが、日本酒ではなさそうです。

翻訳アプリをチェコ語にしてカメラを当ててみると、「マンガ茶」と出てきます。

「MANGAJO」のロゴの部分が「マンガ茶」に変換されます。

どうも、この商品も日本酒ではないけれど、日本に関係がありそうな商品名です。

全くの想像ですが、緑茶を日本のイメージの象徴「まんが」を冠(かんむり)につけて、売っているのかもしれません。

さらに、棚の一番下に目を向けると、日本のスーパーでよく見かける生寿司には欠かせない付属物があるではありませんか。

拡大写真でも見にくいですが、お確かめください。

左が「わさび」で右が「ガリ(しょうがの酢漬け)」です。

何ということでしょうか?

ただただ、生寿司がポンと置いてあるのではありません。

それに付随する必要食材もちゃんと置かれているのです。

要するに、日本食を旨く食べるには「これが必要だ」ということがプラハ市民には理解されているようです。

いかに、チェコの日常生活に「日本」が入り込んでいるのかが分かる一場面です。

残念ながら、ビールの中に日本製品は、全くありませんでした。

さすが、ビールの国「チェコ」です。(笑)

~騒々(そうぞう)しい深夜~

日本の食文化が、チェコにかなり浸透していることに驚きながら、ホテルに帰ってきました。今日はブラチスラバからプラハに着き、必要な用事を済ませ、その後、念願のバーツラフ広場の観光をしました。

とても、満足の行く一日だったと思います。

そんな精神状態だったので、安らかに眠りにつけるはずでした。

ところが、深夜、日付が替わるころ、安眠を妨げる大音声?爆音?で目が覚めました。

ボワーンボワーンボワーン!

バリバリバリバリ!

キュキュキュキューン!

どう表現していいか分からない爆音ですが、間違いなく「暴走族」が街中をバイクや自動車で暴走していることがはっきりと分かる爆音です。

日本でも1980年代くらいから社会問題化していたので、ぼくも、この爆音には聞き覚えがあります。

きっと、マフラーを違法に改造しているのだと思います。

そのうち、その暴走族を追いかけるパトカーが暴走族の音に負けないくらいの大音量で街を駆けまわります。

エアコンがないので、窓を開け放しにしていたせいもありますが、安眠を妨害するにはあまりある爆音です。

閉めると寝苦しいし、開けると爆音という時間がかなり続きました。

今晩だけの事態であってほしいと願いつつ、我慢して一晩を過ごしました。

さて、一晩だけの事態で済むのでしょうか?

明日は、観光の目玉「プラハ城」へ行く予定ですが、寝不足は御免(ごめん)です。

(第4話、終わりです)

(第5話:「プラハ城へ」です)

<広告です>

<広告です>