シリーズ16の7<チェコ・プラハ編>NO14

<広告です>

DAY26:2023年8月22日(火)その2

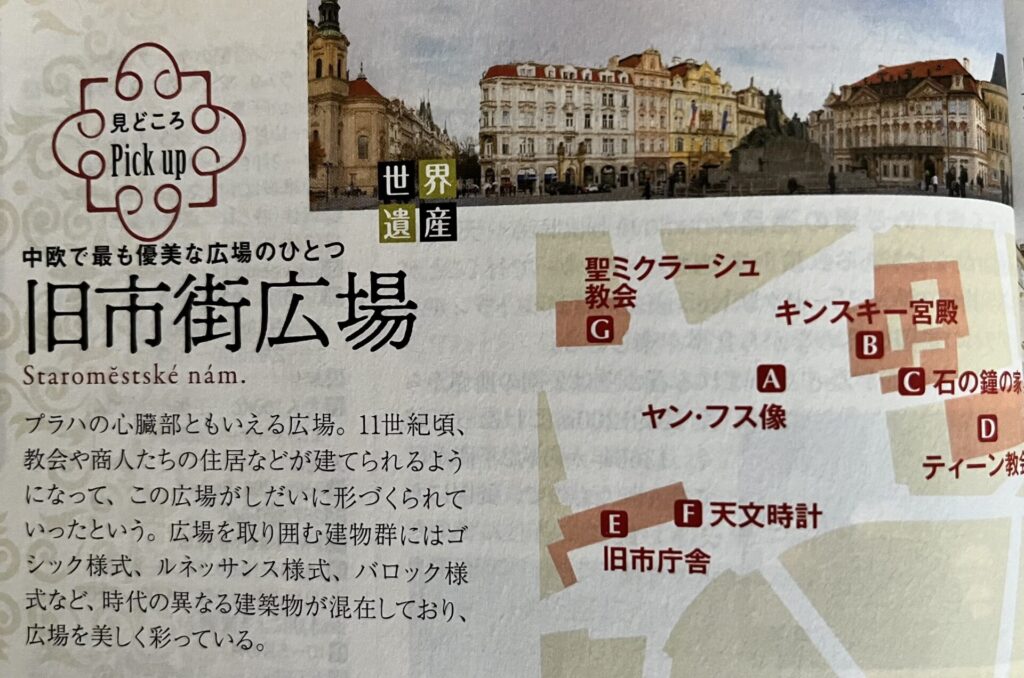

~旧市街広場で~

観光最終日です。

「旧市街広場」に来ています。

裸のブル-ス・リーさんと交流したり、「ヤン・フス」さんの銅像前で記念写真を撮ったりしました。

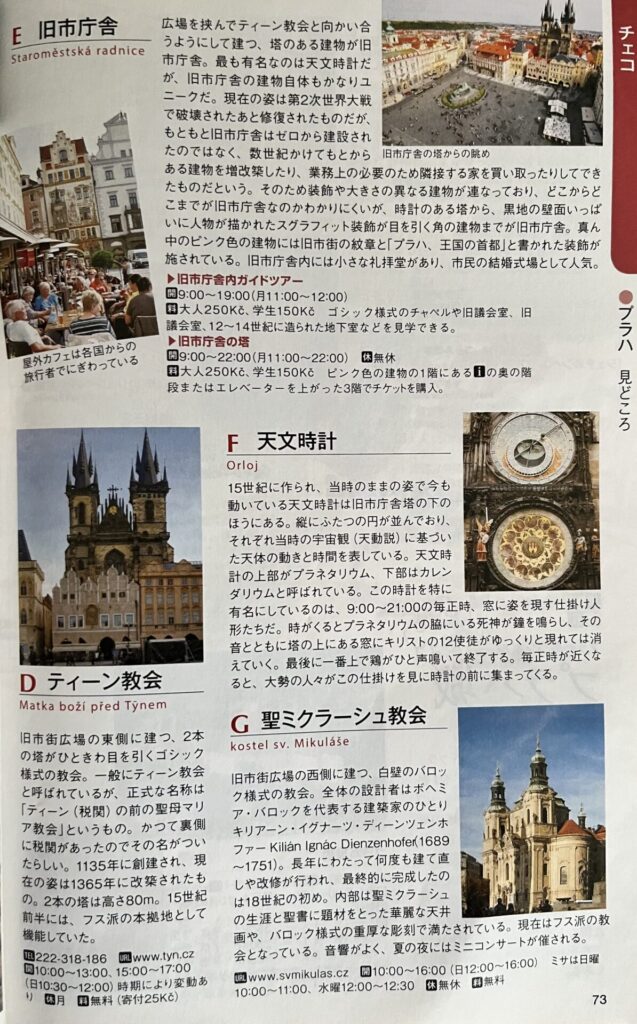

次は、「ティーン教会」に行こうと思います。

お城のような建物が「ティーン教会」です。

ツインタワーのような高い塔が何だか東京都庁舎みたいです。

「ティーン教会」は、15世紀には「フス派」の本拠地として使われたと言います。

「フス派」とは、もちろん、ヤン・フスさんの理念が元になりできたキリスト教の一派です。

ヤン・フスさんとは、先回の当ブログでも紹介しましたが、堕落したカトリック教会に対して、真っ向から対立して、火あぶりの刑になったチェコ人の司教です。

何と、主祭壇のキリストさんの回りには、何の装飾もありません。

見事なまでの白い壁です。

人々を救うべき神には、余計な装飾など必要はないんだという意味なのでしょうか?

このあたりにも、フスさんの思想が表れているのかもしれません。

「旧市庁舎」(オールドタウンホール)です。

第2次大戦で全壊の憂き目にあいますが、プラハ市民の強い願いにより再建されました。

この旧市街広場にも白馬の馬車がとてもよく似合います。

<広告です>

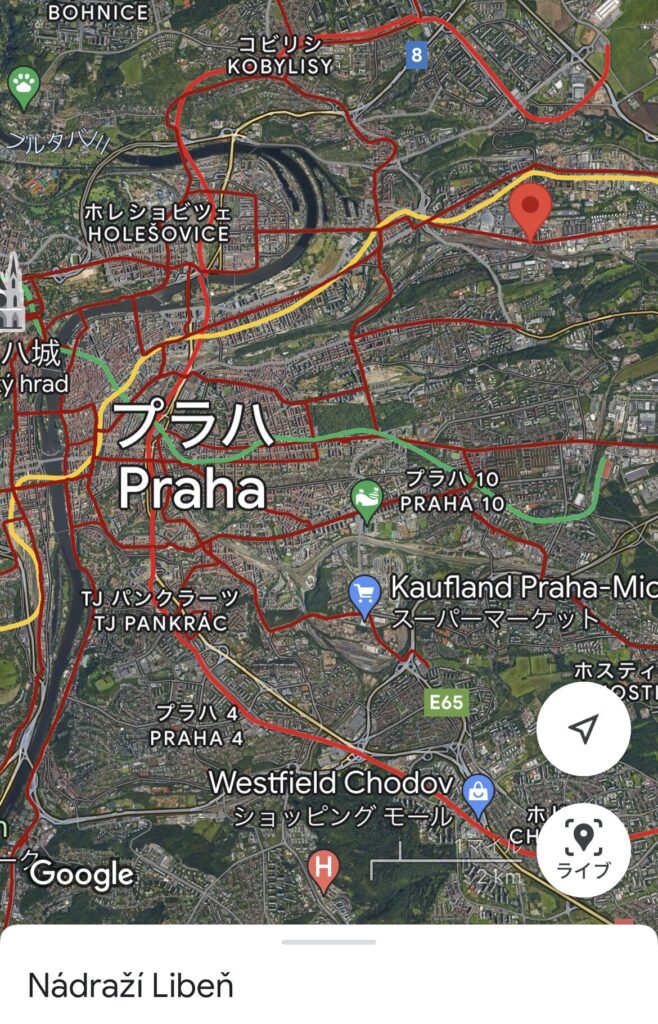

~恒例のトラム終点の旅~

「旧市街広場」観光を終えて、最後はやはり、恒例の「トラム終点の旅」をしようということになりました。

とりあえず、東へ行ってみようということになりました。

(上の地図の赤色のシェイプが東の最終ターミナルです)

トラムに乗ると、いろいろな人が乗り降りするし、その都市の住人の生(なま)の生活が垣間(かいま)見ることができます。

観光地巡りとは違った楽しみが味わえます。

観光地巡りでは出会えない日常的な光景が見られるので、示し合わせたわけではありませんが、この旅では、ぼくたちの恒例行事になっていました。

車窓から見える名も知らない建築物などを見ながら「あれは何だろ?」と調べるのも結構、面白いです。

東の終点「ノドラッツ・リーベン」です。

折り返しのトラムを待つ時間は観光客がいないとてもローカルな空間です。

~プラハの街角で~

トラムや路面電車での終点旅では、いつものことですが、特別、ご紹介するような出来事や風景はありません。

だから、このプラハの旅歩きで出会った、ちょっとしたワンショットをトピック的に紹介したいと思います。

<トピック①:犬に優しい?街>

プラハの街を歩くと、結構、写真のような物を見かけます。

もちろん、見ての通り、犬のフンを入れる袋です。

日本だと、「犬のフンは飼い主の責任」ということで、こんな手厚い行政のサービスは考えられません。

プラハは、「犬や飼い主に優しい街」なのかと一瞬、勘違いしそうになります。

でも、本当にそうなのでしょうか?

こんなふうに行政が犬のフン袋を準備しないといけないのは、町中がフンだらけになってしまうということの表れなのではないでしょうか?

おそらく、ある時期、町中にしりっぱなしのフンが散乱していたのだと思います。

そういった状態を見かねて、このような行政措置をしたと考えるのが普通です。

だとしたら、もう少し、飼い主は、考え直さないといけませんよね。

街に犬のフンが散乱していて気持ちよく思える人はいませんよね。

飼い主一人一人の自覚と責任感ですね。

特に、ここは「世界一美しい都」と言われるプラハですから。

<トピック②:宅配はどこも大変?>

プラハ市街地のトラムで偶然振り返った時に見つけた光景です。

トラム路線の後ろから、デリバリーの若者がトラムを追いかけてくる様子です。

まさか、トラムの中の人が注文したのかとも一瞬思いましたが、システム的にはそんなことはあり得ませんよね。

このデリバリーの若者は、この方法が、最も早く届けられるということに気付いたのでしょうね。

なぜかは、もうお分かりだと思いますが、トラムの線路上には、トラム以外の障害物がありません。

トラムを追いかけていれば、行く手を阻む人間や自転車などに妨害されることなく、短時間で目的地に着くことができます。

限られた時間の中で、収益を上げるために、デリバリーの若者たちが考えたのかもしれません。

どこの国も宅配システムが確立してからは、大変なことになっていますね。

弁当1個、ピザ1枚でも届けてくれるのですからね。

(こんなにも消費者の利便性に沿わないといけないものなのか、宮田的にはかなり疑問ですが、、)

とまれ、見た目は、少し危険な感じはしますが、トラムはバックすることはないので、案外、安全なのかもしれません。

最初に考えついた人は賢いと思います。

まあ、そのうち、規制の対象になると思いますが、、

<トピック③:水のサービス>

ウィーンにあったアルプスの天然水のサービスが、プラハにもありました。

プラハの街を歩いていると、噴水のような水汲み場が結構あることに気付きます。

ウィーンと違うところは、ボタンやスイッチなどなく、いつでも、天然水が出ているところです。

かなり、潤沢な天然水が湧出している証拠です。

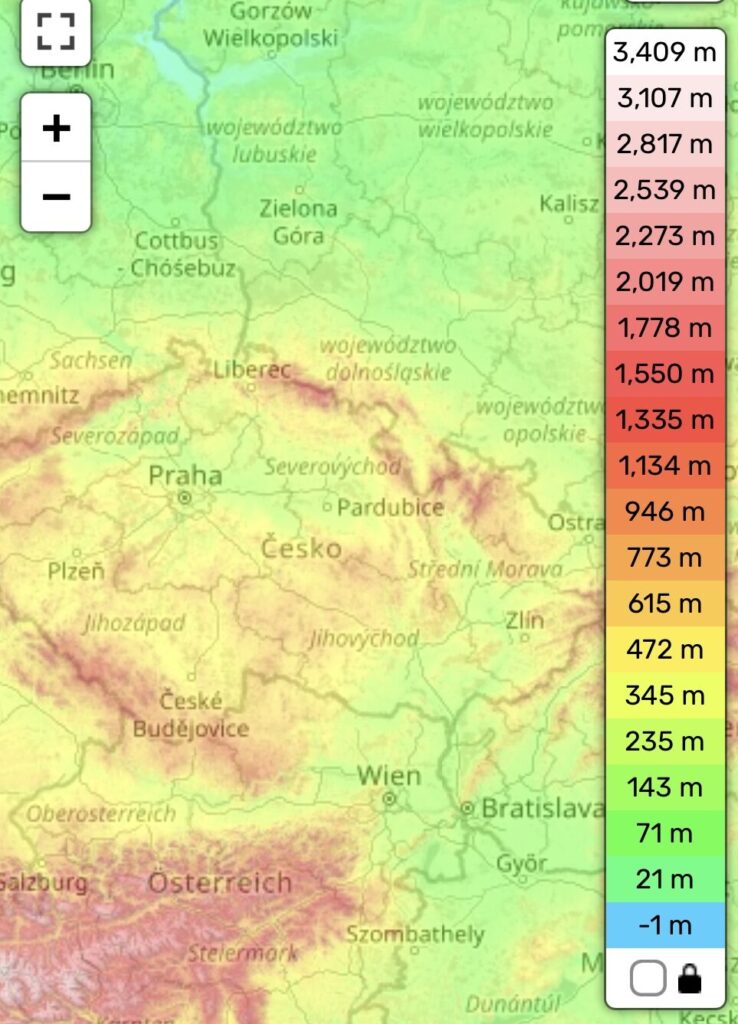

チェコ・プラハの地形図を見ると、オーストリアほどではありませんが、周りをかなり高い山で囲まれていることが分かります。

このような地形のところは、間違いなく、湧水が豊富です。

だから、プラハの街でも、このようなサービスが至る所でされているのだと思います。

もちろんぼくも、試しに飲んでみて、美味かったので、ペットボトルに詰めて、街歩きに使いました。

ウィーンやプラハの観光の際には、手持ちの水は最小限でいいと思います。

なくなったら、街で冷たく美味しい天然水が補給できるからです。

<トピック④:麺料理がボックス化?>

プラハの街にあった「ヌードルボックス屋さん」です。

最初、焼きそばとかパスタとか汁のない麺がボックスの中に入っているのかと思いましたが、そればかりではありませんでした。

汁のある麺もあるようです。

要するに日本的にはラーメンとかうどんのようなものです。

調理するところを見ていると、麺を入れた後、汁も入れているのです。

日本人的には、カップ麺や駅そばのテイクアウトなどで見慣れてはいますが、まさか、ヨーロッパでこのような光景を見かけるとは、、

汁麺のような多様な麺文化が世界に広がりを見せているようです。

<トピック⑤:無銭乗車摘発!>

もはや、ヨーロッパの定番とも言っていいかと思います。

地下鉄内の「無銭乗車摘発(てきはつ)人」です。

ぼくたちは、プラハでも、しっかりと出会ってしまいました。

黒いベストの男性が「摘発人」です。

ぼくたちに声をかけた後、向かいの人たちに声をかけています。

(ぼくたちは、日券を持っていたので、全然問題ありませんでしたよ、、)

どうやら、白い髭の男性は、乗車券を持っていないようです。

でも、ブタペストのように、動揺している様子はありません。

「今日は運が悪かったよ。ごめんごめん、今払うから」

といった軽い感じです。

この軽い光景は、ソフィアでもベオグラードでもザグレブでも見かけました。

東洋人のぼくたちからすると、何か「罪の意識が足りないんじゃないの」「もう少し反省しなよ」って思います。

でも、ハンガリーの人々の反応は、ぼくたちアジア人のような反応でした。

やはり、ハンガリーは、アジア人がルーツだということが影響しているのでしょうか?

ぼくたちがよく「ヨーロッパでは、、、」とか「東欧諸国では、、」などと一括(くく)りにしがちです。

でも、それぞれの国を旅していると、それぞれの違いを感じることができます。

そんなことを感じ取れるのも、旅の良さでもあるのかなと思ったワンシーンです。

~最後の夕食~

今日もまた、中華レストランです。

なぜかは、すでに分からないくらい、自然に中華レストランに入っていました。

おそらく、早くホテルに帰って荷物整理をしなければと思って、あれこれ選ばず、歩いていた通りにあった店に、「お!安い!」とか言って、ひょいと、入ったのだと思います。

残念ながら、この中華レストランには、ジョッキの生ビールがありませんでした。

でも、お店を探しなおすのも面倒なので、このまま注文したのだと思います。

今日はチェコの地ビールだという缶ビールで我慢(がまん)です。

この缶ビールも素晴らしく美味しかったです。

(もちろんジョッキ生の方が飲みたかったですが、、)

こんな写真を見ると、ぼくたちの旅の感覚に

「最後の夕食だから贅沢(ぜいたく)しよう」

とか

「最後だから珍しいもの食べよう」

とかいう発想や欲望は、ほとんど存在していないようです。

「旨くて、適正価格ならいいよな」

って感じです。

明日は、いよいよ、帰路につきます。

長かったような、あっという間だったような不思議な感覚です。

「暴走族の皆さんがうるさくしないように!」

といつものように願いつつ就寝です。

でも、暴走族の爆音がうるさくても、飛行機の中で寝る時間があります。

今晩の本当の願いは、

「無事帰れますように!」

です。

(第14話、終わりです)

(第15話:最終話「最後の最後にまた、大トラブルが、、」です)

<広告です>

<広告です>