シリーズ17<「トラブル続出!恐山の旅」>NO5

<広告です>

DAY2:2023年10月7日(土)その3

~「置石」と「風車」、30年前の記憶~

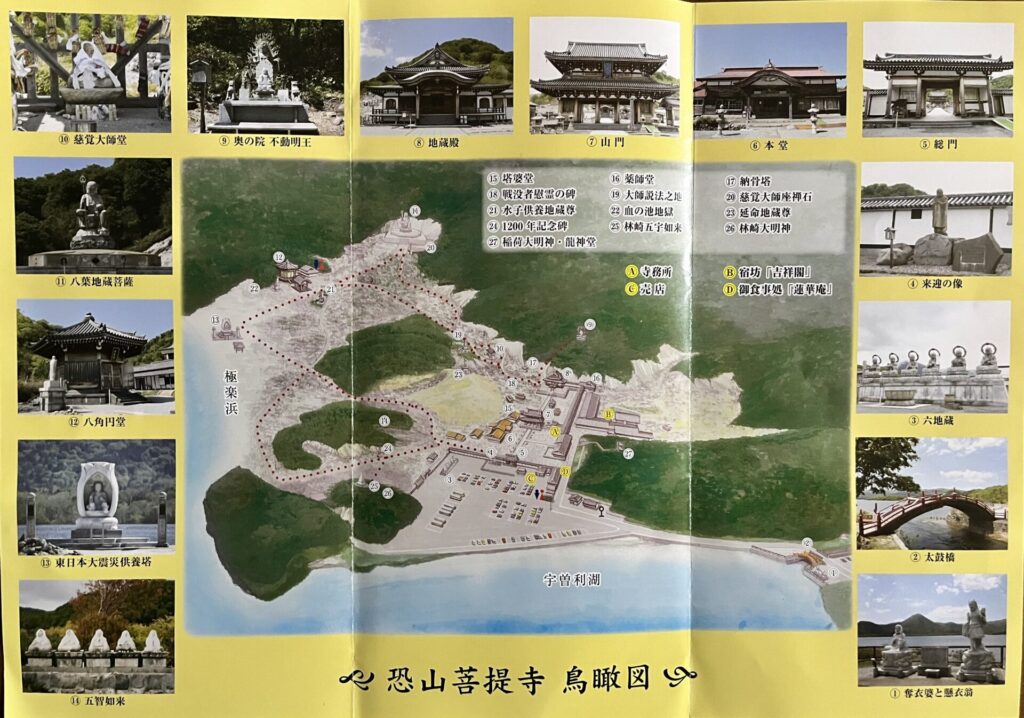

③の「総門」をくぐると、山内で最も高い建物「山門」(⑦)が見えます。

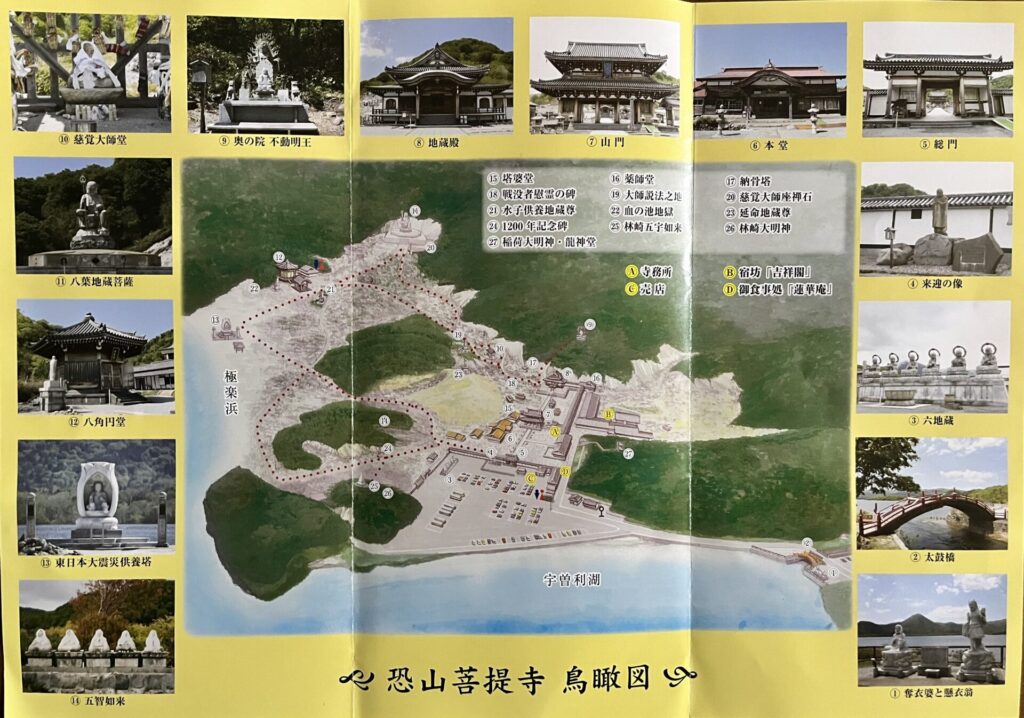

「山門」の前には、お地蔵さまが迎えてくれているようです。

そのお地蔵様を取り囲むようにして、恐山名物「置石」と「風車(かざぐるま)」が見えます。

実は、30年前に訪れた時の「恐山」の視覚的な記憶は、この「置石の小山」と「色鮮やかな風車」しかありません。

もう一つの記憶は、視覚的なものではなく身体的な記憶です。

恐山に近付くにつれて、頭からスーッと血が引き背筋が寒くなるような寒さを感じたことを覚えています。

真夏なのに何とも言えない気味の悪い寒さでした。

少し話が脱線します。

ぼくだけではないと思いますが、若い時の方が「霊感」のような得体のしれない力が強いように思います。

「デジャブー」とか「正夢(まさゆめ)」とか10代以下の時には、かなりの頻度で経験しましたが、60代になった最近では、そんなことは全く経験することはなくなりました。

ぼくだけではなく、OくんもSくんも同じことを感じているようです。

だから、30年前には、この「恐山」で、言葉では表現できない何か霊的なものを感じていたのかもしれません。

「白い靄に包まれた荒漠とした小石の山々」と「ゆっくり回る色とりどりの風車の数々」しか覚えていないのは、体の中の何かが作用して、他の出来事を記憶から消し去ろうとする力が働いていたのかもしれません。

ちなみに、60代になった現在、「恐山」を訪れた時には、前回感じたような気味の悪い寒さは、全く感じませんでした。

他の観光施設と同じような感覚で観光ができています。

寒気(さむけ)も不気味さも何も感じません。

本当に不思議です。

30年前には、何も気付かなかったけれど、60代の今にして思うことは、若者と年配者の違いです。

若者は、直観で感じ行動する傾向が強いけれど、年を重ねると知識や経験をもとに考え行動しようとする傾向が強くなります。

年齢を重ねると知識や経験ばかりが膨らんできて若者の時に持っていた直観が失われていくのかもしれません。

それに伴い、本来野生の動物として持っていた霊的な?動物的な?本能的な?第六感的な?能力が、徐々に衰退していったのかもしれませんね。

妄想にお付き合いいただきましてありがとうございます。

こんなことばかり書いていると、なかなか、「熊」の話にいきませんね。

申し訳ありません。

話を戻します。

「山門」の前には、「東日本大震災の供養宝塔」も建てられています。

<広告です>

~「吽形(うんぎょう)仁王像」~

「山門」の両脇には、仁王像も立っています。

向かって左側には「阿形(あぎょう)仁王像」が立っています。

向かって右側には「吽形(うんぎょう)仁王像」が立っています。

ご存じの通り、ぴったりタイミングが合う時に使う言葉「阿吽(あうん)の呼吸」は、この左右2体の仁王像が由来です。

この後、仁王像の両脇を通り、「山門」をくぐり、恐山山中に入っていきます。

~巨大な塔婆(とうば)が目の前に~

地図の⑦の山門をくぐったところです。

⑦の「山門」から⑧の「地蔵堂」へ続く参道です。

かなり、まっすぐで長いですね。

左側には、小さく「冷抜の湯」「古滝の湯」の温泉場が、見えます。

そのさらに左には巨大な「塔婆(とうば)」群が、薄っすらと見えます。

林立する巨大な「塔婆」群に足をのばしてみました。

「塔婆」とは、亡くなった人の追善供養(ついぜんくよう)のためにお墓の回りに立てられる木製の板のことです。

「卒塔婆(そつとうば)」とも言います。

ちなみに、追善供養とは、故人のために、生きている人が善を積み、故人がより良い世界に生まれ変われるように応援することです。

普通、上の写真にあるように供養文言や供養者名、施主名などを一枚の板に書くのが普通ですが、この恐山の塔婆はあまりに巨大です。

上の写真を見ると、「塔婆堂(とうばどう)」の建物よりも背の高い塔婆がたくさんあることが分かります。

冬の風雪にも負けない頑丈な造りの塔婆なので、費用もかなりかかることが伺えます。

それだけ、信心深い方々が多いことが推察できます。

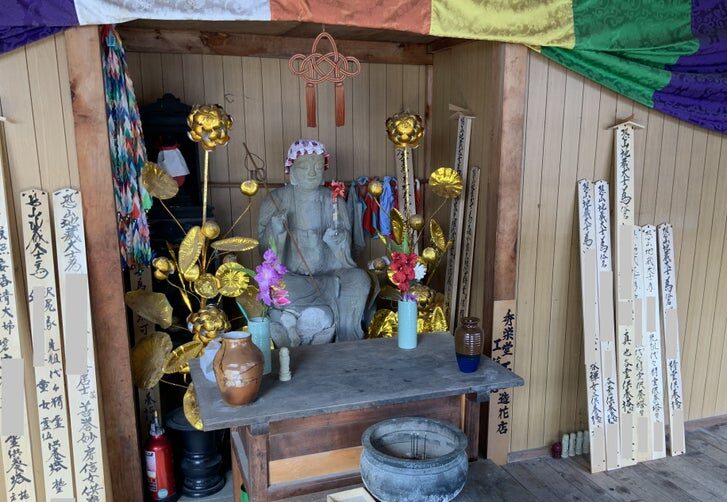

~温泉場発見!~

塔婆堂から参道に戻ると、いくつかの温泉場を発見しました。

グーグルマップで調べると、参道の左側にあるのが「古滝の湯」と「冷抜の湯」です。

右側にあるのが「薬師の湯」です。

よく見ると、「古滝の湯」は女性専用の温泉場のようです。

だから、当然、男性は入ることができません。

4つ全ての温泉に入ることは、当たり前ですが、無理のようです。

参道の右側にある「薬師の湯」です。

あとで、入るために中の様子を一応、確認しておきました。

あと一つの温泉を再びグーグルマップで調べてみると、宿坊の裏側にあるようです。

観光ルートから、かなり外れているので、行くのは、後回しにしました。

ようやく、「地蔵堂」まで来ました。

「地蔵堂」をくぐると「奥の院」へ行けそうです。

(第5話、終わりです)

(第6話:「奥の院」から「宇曾利湖」へです)

<広告です>

<広告です>