シリーズ20の3「なんちゃって世界一周!」

◇エクアドル・キト編:NO3◇

DAY17:2024年11月13日(水)その2

エクアドル・キトに来ています。

キトの旧市街地セントロ・イストリコを観光しています。

今日は、旧市街を以下のような計画で観光しようと思っています。

①:独立広場

②:大統領府(月休、無料ただし入館には予約必要)

③:キト・メトロポリタン大聖堂(カセドラル)(日祝休、3ドル)

④:ラ・コンパニーア・デ・ヘスス教会(無休、6ドル)

⑤:サンフランシスコ教会(無休、3ドル)

⑥:サントドミンゴ教会(無休、3ドル)

⑦:バシリカ教会(無休、4ドル)

⑧:スーパーマーケットで買い物

③まで観光が終わり、④:ラ・コンパニーア・デ・ヘスス教会へ向かっています。

でも、その途中、気になる教会を見つけてしまいました。

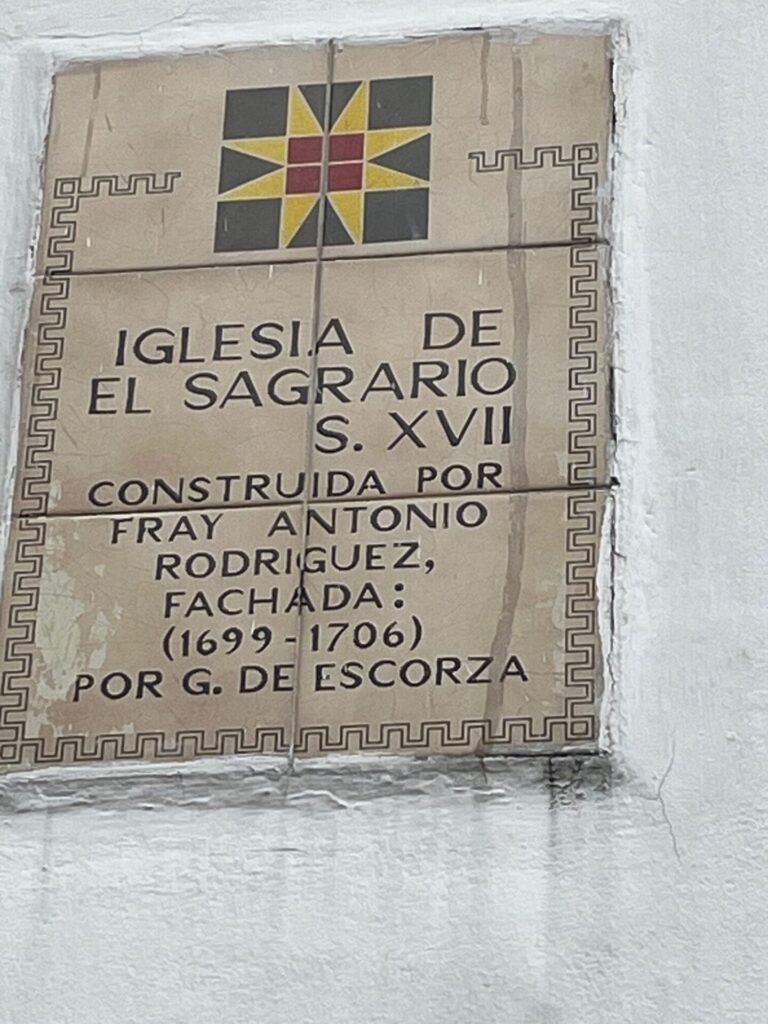

~③の2:イグレシア・サグラリオ教会~

真っ白い塔がそびえ立っています。

ふと気になって足をとめます。

入口の看板に「イグレシア・サグラリオ教会」と書いてあります。

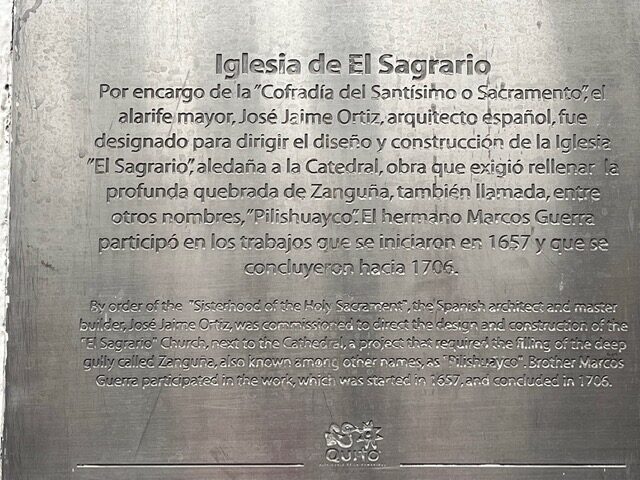

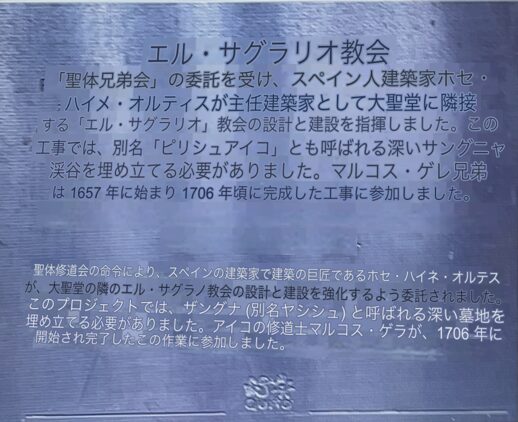

この教会の成り立ちなどの説明看板を見つけました。

地球の歩き方などの旅本には、この教会については、全くふれられていません。

スペイン語なのでさっぱり分からないので翻訳アプリを当ててみました。

アプリを当てても、あまりよく分かりませんが、大変な工事を経て建築されたことは何となく分かりました。

とりあえず、入ってみることにしました。

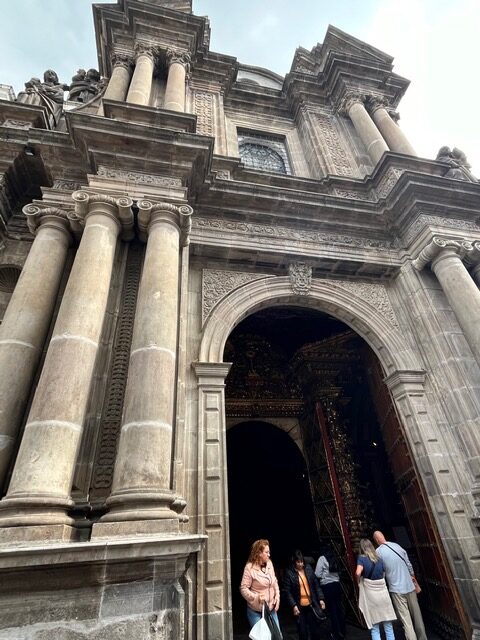

入口には、結構、人がたむろしています。

観光客らしき人もいますが、地元の人らしき人も見られます。

入口の扉の装飾が、ものすごく細かく凝っています。

入口の裏側も、凄まじい装飾です。

何が何だかよく分からない状態ですが、ぼくは、ある一つだけは見逃しませんでした。

出入り口の半円形の頂上部にインカの証・太陽神インティを発見しました。

ここにも、インカの誇りを忘れないエクアドルの人々の願いのようなものを感じました。

そんなには、広くありませんが、地元の人たちが、熱心にお祈りしている姿が見られます。

天井の装飾もかなり凝っていて、豪華です。

主祭壇は、キトの教会らしく黄金に覆われています。

主祭壇の前には、これまた豪華な礼拝堂が設置されています。

脇の窓ガラスからは、たくさんの太陽光線が差し込んでいます。

キリスト教教会といえばステンドグラスですが、ここでは、見られません。

太陽光線を意識させるために、あえて、ステンドグラスを使っていないのでしょうか。

脇の祭壇に目を向けると、何ということでしょう。

太陽光が半円形の頂上部に当たっている瞬間に出会えました。

さっき行った「カテドラル」の聖母マリア昇天に似たような現象に立ち会えたのです。

その他の脇の祭壇にも注目して見ましたが、当たっているのは、さっきの祭壇だけのようです。

何かいわれがあるのだと思いますが、質問できる人は周りにいません。

太陽光が当たっている祭壇は、唯一、キリストさんがいない祭壇のような気がします。

そのことと太陽神が何か関係がありそうです。

あとで、いろいろ調べてみたいと思います。

熱心にお祈りする人が多いように感じます。

地元の人の心の拠り所なのでしょうか?

ちょっと立ち寄っただけの教会でしたが、地元の人に愛されている教会という感じがしました。

観光ガイドなどに全く載っていませんが、この規模でこの豪華さ、この装飾なら、別の都市にあったら間違いなく観光の目玉的な教会になると思います。

それが、名もない一つの教会として存在しているなんて「キト、恐るべし!」です。

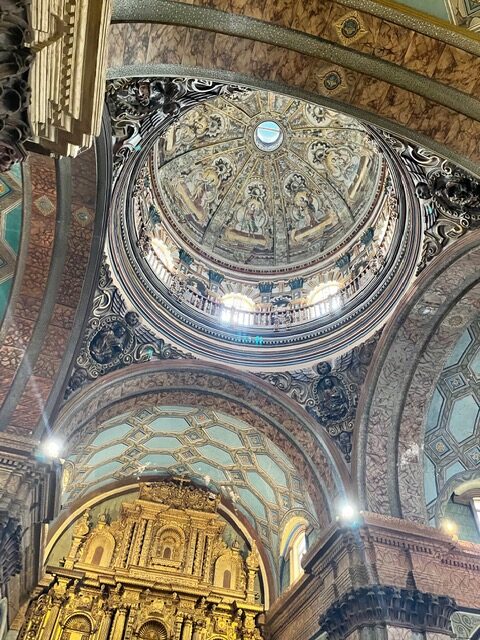

~④:ラ・コンパニーア・デ・ヘスス教会~

一つ寄り道をしましたが、次は、④ラ・コンパニーア・デ・ヘスス教会です。

「イグレシア・サグラリオ教会」の斜め向かいという位置関係なので、苦労せず、すぐに見つかりました。

でも、

「本当にここなの?」

というのがぼくの第一印象です。

黄金の教会という触れ込みだったのに非常に渋い外観です。

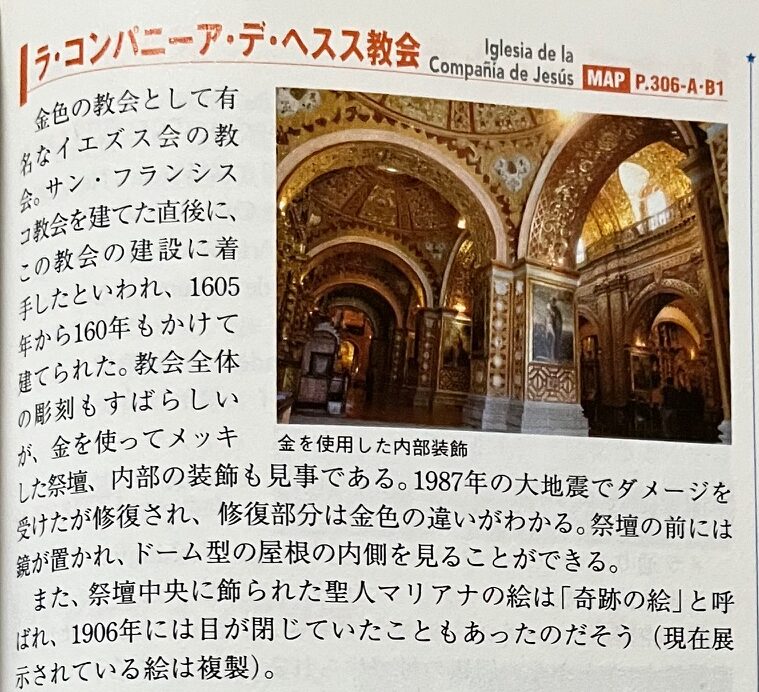

地球の歩き方にも「金色の教会」というふうに冒頭に紹介されています。

何と160年もかけて建てられたとも紹介されています。

外観は渋かったですが、中に入って、驚きました。

前を見ても右を見ても左を見ても上を見ても、黄金、黄金また、黄金という感じです。

黄金でまばゆ過ぎて、一体どこをどう撮ったらいいのか、分からなくなるくらいです。

写真を撮る時、こんな迷いを感じたのは初めてです。

黄金のまばゆさに大多数の人々は圧倒されてしまうのでしょうね。

これぞ、スペイン人の思惑(おもわく)通りなのでしょう。

しばらく、この黄金の教会をじっくりご覧ください。

四方八方全て黄金です。

ぼくも圧倒されて驚いているような表情に見えます。

天井まで黄金です。

こんなにも黄金をふんだんに使っているということは、エクアドルは、かなりの金の産出量があったに違いありません。

スペインが本国からエクアドルのために金を持ってくるということは考えられないことです。

実際には、エクアドルの金の産出量はどうだったのでしょうか?

TBS「世界遺産」という番組でエクアドルの金生産について放映しているのを見ました。

少し紹介します。

<エクアドルの金産出の歴史>

植民地時代からエクアドルの南部「エルオロ県」を中心に金鉱脈が発見され、膨大な量の金が産出したという話です。

採れた金のほぼ90%以上がスペインに送られたということです。

残りは、エクアドル国内で教会などの内部装飾用に使われたという話です。

写真のサルマは、キトから南へ600km離れたエルオロ県にあります。

エルオロとは黄金という意味です。

スペイン人が、金の算出場所という意味で付けた地名だそうです。

今では、採算の問題で採掘は行われていないらしいですが、今でも、金鉱脈が残っています。

昔ながらの採掘方法でも、掘ると金が採れるらしいです。

炉内で高温にし金鉱を溶かし、金を取り出します。

昔はこのような金が大量に産出されたと言います。

その当時の金の産出量のデータはありませんが、現在のデータを紹介します。

エクアドルの金の産出量は、2022年データによると、16000kgで世界第35位です。

今では、突出した数字ではありません。

植民地時代に掘り尽されたのかもしれませんね。

ちなみに、同じく黄金の国ジパングこと日本はどうかといいますと、同じデータでは、エクアドルの約半分の7500kgで世界46位と何とも平凡な数字です。

日本も江戸時代を中心に掘り尽した感が強いようです。

日本もガラス細工と同重量の金と交換したなんていうもったいない記録も残っているくらい、今考えると愚かな金の使い方をしていましたよね。

エクアドルの金の算出の話はこのくらいにしたいと思いますが、エクアドルには、黄金の教会がこのように現存していることが救いですよね。

もうしばらく、黄金の教会を写真で紹介して④ラ・コンパニーア・デ・ヘスス教会の締めにしたいと思います。

眩(まばゆ)いくらいに光る金と鈍(にぶ)く光る金が、混在しています。

エクアドル・キトには、1987年に大地震があり、教会などにも大きな被害がありました。

眩く光る金は、その時の修復した場所なのだと推測できます。

鈍く光る場所は、被害から免(まぬが)れた場所なのでしょうね。

地震という観点で見ても、日本とエクアドルには共通点がありそうです。

いかがでしたか?

これ以上の黄金の教会は見たことはありません。

以前、スペインのセビリア大聖堂に行った時に、黄金の眩さに圧倒されたことがあります。

セビリア大聖堂の写真を何枚か紹介します。

使われている金の量など詳しいことは分かりませんが、ぼくの個人的な感覚では、キトのこの教会の方が潤沢に金が使われている感じがします。

それでは、次は⑤:サンフランシスコ教会を目指します。

教会ばかりの連続ですが、キトの教会は非常に魅力的です。

どんな教会があらわれるのか、ワクワクです。