シリーズ17<「トラブル続出!恐山の旅」>NO6

<広告です>

DAY2:2023年10月7日(土)その4

~奥の院へ~

「塔婆堂」や「温泉場」を通り過ぎ、「地蔵堂」まで来ました。

目の前の「地蔵堂」をくぐると奥の院へ行けそうです。

「奥の院」への道は、「THE 恐山」です。

恐山は、活火山です。

だから、過去に噴火した際の降下火砕物(火山噴火により噴き上げられた火山弾や火山灰)が大量に積もっています。

だから、写真のような灰色の土壌が延々と続いているのです。

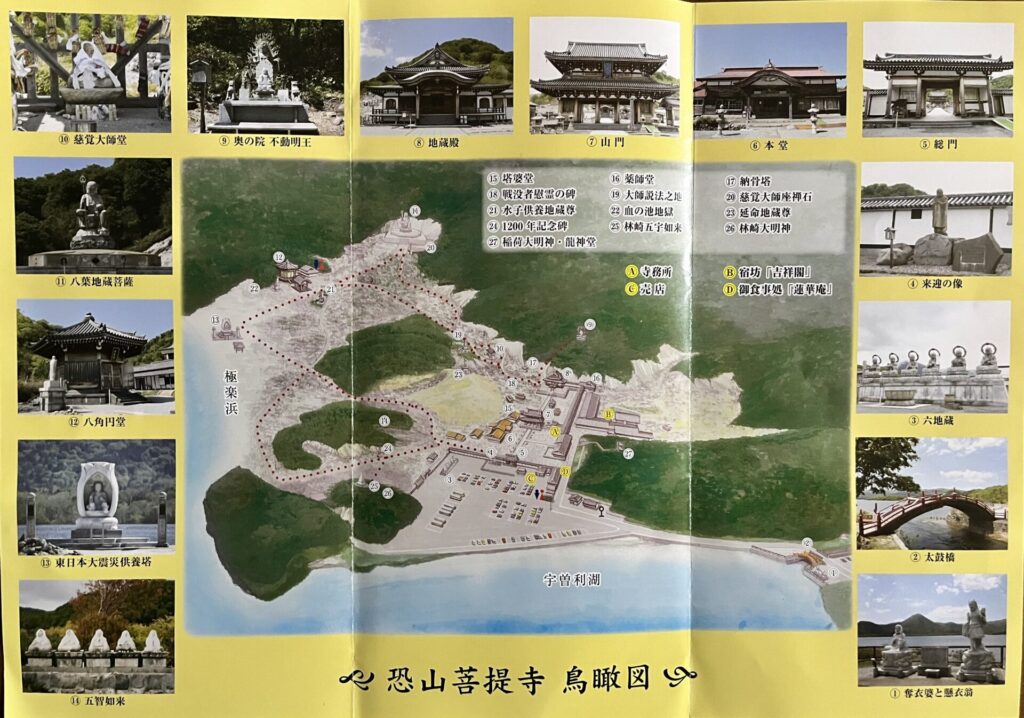

地図によると「奥の院」には、「不動明王」が鎮座しているようです。

「奥の院」は、正面の小高い山の中腹にあるので、結構、息が上がります。

つずら折りの小道を上っていくと、恐山全体が眺望できる展望台に出ました。

休憩するには、うってつけの見事な眺めです。

奥の院までは、まだ半分くらいの距離です。

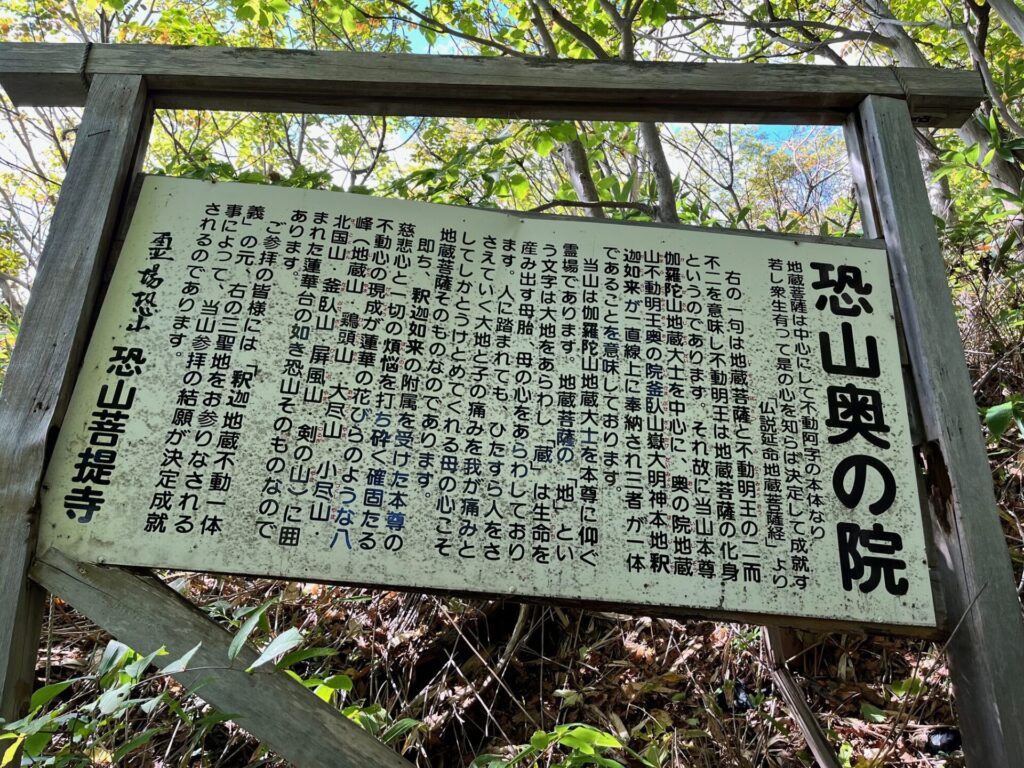

ようやく、奥の院に着きました。

山の中腹なので、このあたりは、うっそうとした木々の緑に囲まれています。

「不動明王」です。

「不動明王」は、その恐ろしい形相から戦いの仏様のような印象を受けますが、実際は、「疫病退散の守護神」なのだそうです。

こんな山道を黙々と上ってきて、真剣に手を合わせている人がたくさんいることに驚きです。

なかには、このように、きちんとした巡礼の衣装に身を包み、上ってくる方も少なくありません。

<広告です>

~「賽の河原」へ~

奥の院から下りて、「賽(さい)の河原(かわら)」に向かいます。

宇曾利湖東側の湖岸は、火山降下物だらけの灰色の世界です。

「賽の河原」に行く途中の小路には、こんな小さなお地蔵さんも鎮座していました。

「賽の河原」に出ました。

「賽の河原」とは、「三途(さんず)の川」の河原のことです。

この河原で、現世の者たちは小石を積み上げ、塔を作ることで、死者を供養するのだそうです。

賽の河原の「賽」は、一般的には「さいころ」を意味しますが、「受けた福に感謝する」という意味もあります。

小石を積むことで死者に多くの福をもたらし、極楽へ行ってほしいとの願いが込められているのかもしれません。

しかし、せっかく積み上げられた塔を壊す存在もいます。

それが鬼なのだそうです。

鬼があらわれ、鬼がその塔を片っ端から崩すのだそうです。

そこにあらわれるのが「地蔵菩薩」です。

「地蔵菩薩」が、鬼のその所業をくい止めてくれるのだそうです。

さっきの小路にいたお地蔵さまもそんな役目をしてくれているのかもしれませんね。

「賽の河原」には、言い伝え通り、至る所に小石を積み上げた塔が作られています。

しばらく行くと、小石の塔を鬼から守ってくれるお地蔵さまの姿も見られます。

お地蔵さまのまわりにも、たくさんの小石が積まれています。

塔を鬼から守ってくれてありがとうという感謝の気持ちの表れでしょうね。

~善いこと?悪いこと?~

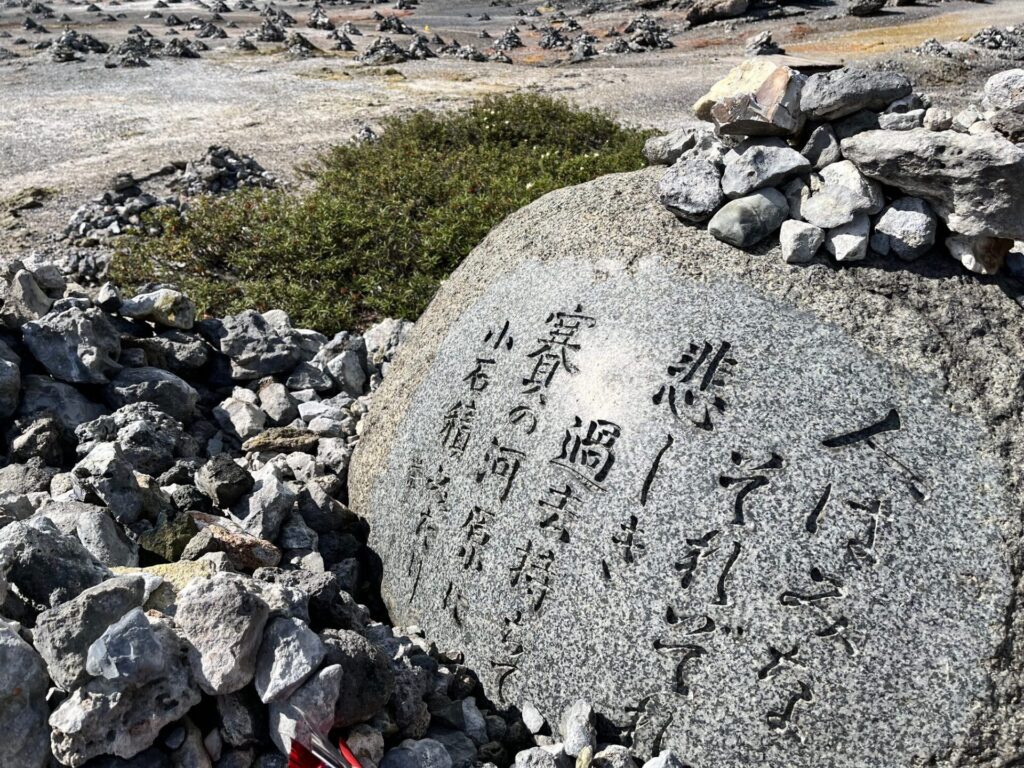

「賽の河原」には、短歌を詠う石碑もありました。

そのまわりにも、小石がうずたかく積まれ、全文が読めなくなっていました。

詠み人も隠れて見えません。

ぼくは、その石碑の全文が読みたかったし、詠み人も知りたかったので、深く考えもせず、小石をどけて、全文が読めるようにしました。

もちろん、その石碑が、何だか息苦しく思えたのも理由の一つです。

OくんもSくんも

「大丈夫か?そんなことして」

と最初は心配してくれましたが、

「そうだな、みんなに見えた方がいいよな」

と途中から協力してくれました。

しっかり、全文が読めるようになりました。

「人はみな それぞれ 悲しき 過去を持ちて 賽の河原に 小石積みたり」

と詠われています。

大事な人を失い、悲しい気持ちを持ちながら、一つ一つ小石を積みながら故人との思い出を偲ぶ気持ちが表れていると思います。

作者名も「栄一」と読むことができます。

おそらく、地元出身の本山栄一(もとやま えいいち)さんのことだと思います。

ぼくの(ぼくたちの)したことは、はたして、善いことだったのでしょうか?

それとも悪いことだったのでしょうか?

小石を崩す行為は、「鬼の所業」と同じなのでしょうか?

(念のため付け加えます。ぼくたちは、決して、小石を崩してはいません。近くの別の所に移し替えただけです。)

この行為が、この後の旅に少なからず影響を及ぼすことになるとは、この時は、考えもしませんでした。

(第6話、終わりです)

(第7話:「地獄・極楽巡りへ」です)

<広告です>

<広告です>