シリーズ16の2<ブルガリア・ソフィア編>NO5

DAY6:2023年8月1日(水)その3

~ソフィア中心部観光:Part2~

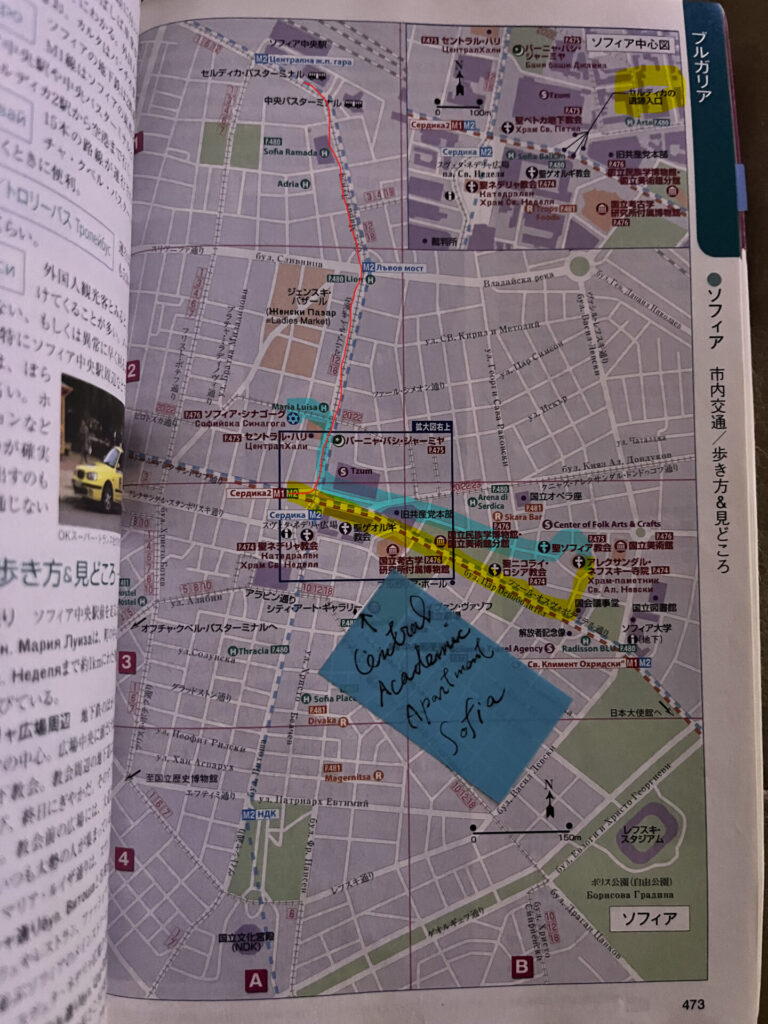

ぼくたちは、地下鉄セルディカ駅から歩き始めて、

①聖ペトカ地下教会

②セルディカの遺跡

③聖ゲオルギ教会

④旧共産党本部

の4か所を巡り、噴水の水辺で疲れを癒しているところです。

これから、ソフィア観光の目玉「アレクサンダー・ネフスキー寺院」を目指して歩きます。(黄色線)

そして、戻りは「ソフィア・シナゴーグ」を目指して歩きます。(水色線)

今回は、

⑤聖ニコライ・ロシア教会

⑥ブルガリアローズのお店

⑦アレクサンダー・ネフスキー寺院

上記、3か所の紹介をします。

~⑤聖ニコライ・ロシア教会~

噴水での休憩から重い腰を上げ、歩き始めました。

少し行くと、左側に翡翠(ひすい)色の屋根の教会らしき建物が目に留まりました。

塔の先端に玉ねぎ状のクーポルが付いていることからロシア正教の教会だと思われます。

地図で調べると「聖ニコライ・ロシア教会」だと分かりました。

行く予定ではありませんでしたが、暑いので、教会は、ついつい、立ち寄りたくなってしまいます。

無料なのを確認し、早速、中に入りました。

ちなみに、ソフィア中心部の観光施設は、ほとんどが無料でした。

(ソフィア・シナゴーグで8レフ=600円くらい払っただけだと思います)

ソフィア郊外の施設(「ボヤナ教会」や「国立歴史博物館」)では2か所共通券で、1000円程度でした。

イスタンブルと違って入場料で頭を悩ますことは、ほとんどありませんでした。

観光客から一儲けしようとする計算高さがなく、非常に好印象です。

特に、期待して入ったわけではありませんが、中の荘厳さに驚かされました。

中には、誰もいませんでした。

ひっそり、ひんやりしていて、居心地は最高でした。

あまりにも、居心地がよかったので、しばし、椅子に腰かけ、休憩場所にしてしまいました。

旧ソ連からの支配とロシア正教との関係性は、よく分かりませんが、こうして、ロシア正教会がしっかり残っているということは、まだ、ソフィアにも信仰している人がいるということでしょうね。

こちらからの角度もなかなか見応えがあります。

コンパクトですが、なかなかお洒落な造りです。

~⑥ブルガリア・ローズのお店~

歩いている途中、偶然見つけた「ブルガリア・ローズ」のお店です。

ブルガリアと言えば、「ヨーグルト」が有名ですが、「二番目は?」と問われれば、間違いなく、ほとんどの人は、「バラ」と答えます。

特に、バラの花から抽出した、ローズオイルが有名です。

バラの中でも、ブルガリア国内の「バラの谷」で採れた「ダマスク・ローズ」という品種から抽出されたローズオイルのみを「ブルガリア・ローズ」と呼んでいるようです。

その「ブルガリア・ローズ」は、香水としてより、高い保湿効果と肌の回復力があるので美容品としての価値の方が高いと言われています。

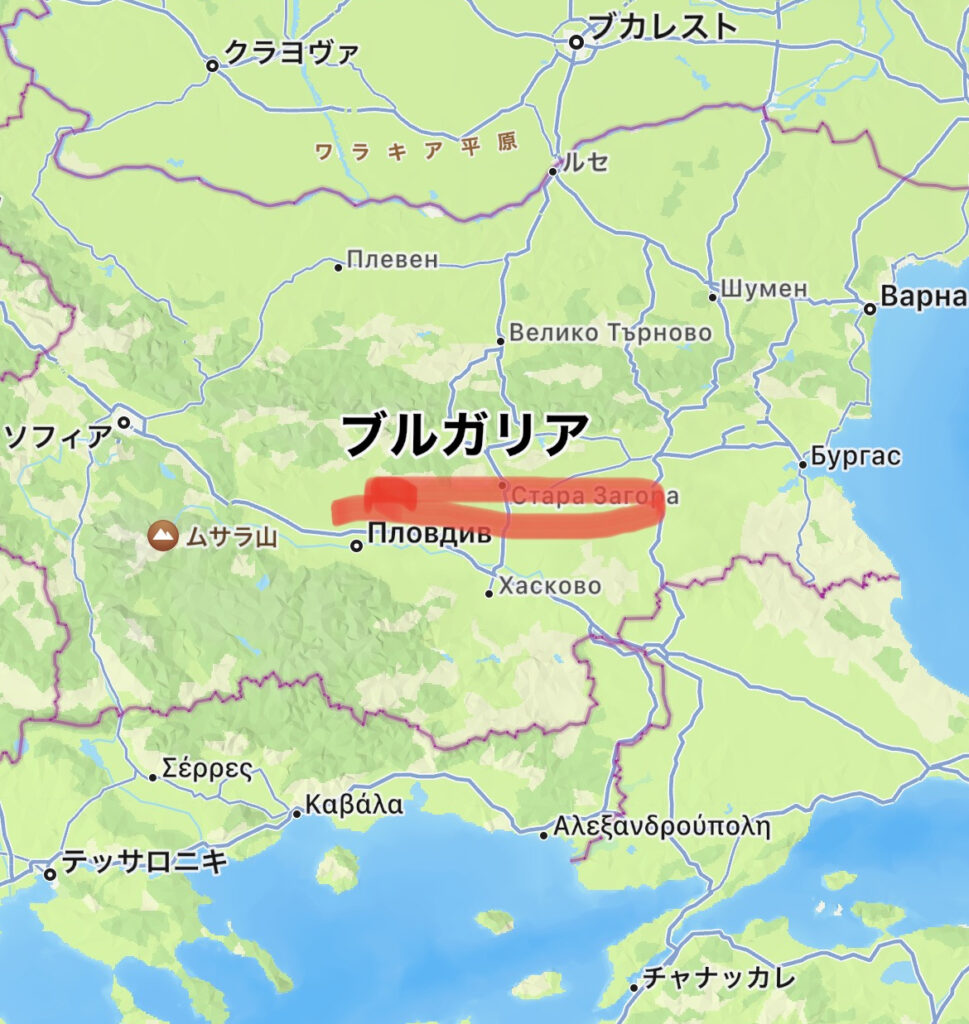

ちなみに、「バラの谷」とは、ブルガリア国内の中央バルカン山脈南側にある東西約140kmのエリアだそうです。

その地域ごとに、毎年6月に開かれる「バラ祭り」は、最近、観光面でも密かに人気が高まっているそうです。

「バラの谷」は、おそらくこの辺り↑だと思います。

機会があったら、ぜひ訪ねてみたいです。

特に6月の「バラ祭り」は、見てみたいです。

もう一つ「ちなみに」です。

後で調べたことですが「ブルガリア・ローズ」は、100gのオイルを抽出するのに300kg~400kgのバラ(「ダマスク・ローズ」)が必要なのだそうです。

だから、小売価格は、15mlで4,5千円もするのだそうです。

だから、「バラの谷」では「ブルガリア・ローズ」を「金の液体」と呼び、重要な産業になっているそうです。

店中にバラのいい香りが充満していて、癒される感じがしました。

でも、買うつもりのないぼくたちには、何か場違いな感じがしたので、早々に退店しました。

店側も買わないお客はお客じゃないですからね。

定年おやじには、「ブルガリア・ローズ」のような超高価な美容品は必要ありませんね。(笑)

ロシア皇帝「アレクサンドル2世」の騎馬像です。

特にこの銅像が見たかったわけではありませんが、「アレクサンダー・ネスフキー寺院」への曲がり角の目印として探しながら歩いていました。

この銅像の前の道路を左折すると、今日の目玉の観光施設です。

~⑦アレクサンダー・ネフスキー寺院~

ようやく見えてきました!

「アレクサンダー・ネスフキー寺院」です。

この建物は、「ネオ・ビザンティン様式」で建てられています。

高さは約50m、収容人数5000人、12の黄金のドームを持つ、バルカン半島最大級の寺院です。

1882年に建築が開始され、完成は1912年です。

完成までに約30年の歳月を費やしています。

1877年の露土戦争(ロシアとトルコとの戦争)の際に、亡くなったロシア兵約20万人を祀(まつ)るために建てられたものだと言われています。

当時、ブルガリアは、オスマン(トルコ)帝国に支配されていました。

露土戦争は、ロシアが、ブルガリアをトルコの支配から解放し、ブルガリアの独立のきっかけとなった戦争です。

500年にも渡るオスマンによる支配は、ブルガリア人にとって苦しいものだったのでしょうね。

だから、名前もロシアの英雄で聖人となった「アレクサンドル・ネフスキー」さんからとったのでしょうね。

要するに、トルコから解放してくれた当時のロシアへの恩義に報いるために建てられたブルガリア正教の大聖堂です。(寺院と呼んでいますが、聖堂です)

ちなみに、理由は定かではありませんが、日本では「地球の歩き方」をはじめ、ほとんどの旅本に「寺院」と表記してありますが、やはり、正確に訳すなら「(大)聖堂」と表記するべきだと思います。(「地球の歩き方」のスタッフの皆さん、すいません!)

内部は、豪華絢爛(ごうかけんらん)です。

写真内の観光客の大きさと比べると、建物の巨大さがお分かりいただけると思います。

「5000人収容」は、「眉唾(まゆつば)」ではなさそうです。

ドームの裾の部分には、ステンドグラスがはめ込まれた窓が多数あり、外の光が間接的に注ぎ込んでくるような工夫がなされています。

外の光とシャンデリアの光が複雑に絡み合い、幻想的な雰囲気を醸(かも)し出しています。

「最後の晩餐(ばんさん)」だと思われる壁画も巨大です。

徐々に観光客も増えてきました。

少しほっとします。

不思議なもので、この頃には、もっとたくさんの人にブルガリアの良さを知ってもらいたいと、考えるようになっています。

気取らず、純朴で、皆の心根が優しい国「ブルガリア」が好きになってきているのだと思います。

この聖堂には、祭壇が3つあります。

中央がロシア、右がブルガリア、左がスラブ諸国へ捧げるためのものだといわれています。

さて、ようやく折り返し地点に来ました。

外はまだまだ暑いですが、もう一頑張りして、「ソフィア・シナゴーグ」を目指すことにします。

(第5話、終わりです)

(第6話は、「ソフィア中心部観光:Part3」です)